SANTI (clicca qui per aprire la pagina relativa a questo giorno dal sito www.santiebeati.it):

S. Andrea apostolo, S. Duccio

SANTI PATRONI: SS. Giacomo e Andrea (Chiuro, Civo - S. Andrea, Samolaco)

PROVERBI

Sant'Andrea de la barba bianca iè rar i agn che la ghe manca

(sant'Andrea dalla barba bianca, sono rari gli anni in cui gli manca, perché nevica - Sirta)

A sant'Andrea apostulò el ciöf el fiòca quant el pò

(a sant'Andrea apostolo piove e nevica fin che può - Val Tartano)

S. Andrea l’é un bón mercàant da la néev

(S. Antonio è un buon mercante di neve, porta spesso neve – Samolaco)

Se a sant’Andrea no la vegnerà, a sant’Ambrös nu la falarà

(se a sant’Andrea la neve non verrà, a sant’Ambrogio non mancherà)

A sant'Andrea del gabàn, se al fioca miga incö al fiucherà dumàn, se al fiòca gnè dumàn gnè dòpu, la vegnerà per i festi per böc' e per finèstri (se non nevica a Sant'Andrea, nevicherà domani, se non nevica né domani né dopo, nevicherà in abbondanza entro le feste di Natale - Grosio)

A giornéda dal Comùn l'e mai crapè nigùn

(a lavorare per il Comune non è mai morto di fatica nessuno – Livigno)

Sant’Andrea dàla gran fredüra, San Luréns dàla gran calüra, l’ön e l’ótru póok ei düra

(sant'Andrea con il gran freddo, san Lorenzo con il gran freddo, entrambi durano poco - Val Tartano)

Sant'Andréa végn debót: gh'ù pü gné scàrpi gné sciablót

(Sant'Andrea, giorno della tradizionale fiera, vieni presto: non ho più scarpe, né belle né brutte Chiuro)

Tüc’ i sènt a comenzà e sant’Andréiiä a sciünàa

(il mese di novembre inizia con la festa di Tutti i Santi e termina con s. Andrea

- Villa di Chiavenna)

Si celebra oggi la memoria di S. Andrea apostolo, rappresentato con la croce decussata (croce di S. Andrea), con la verga e la corona.

Negli Statuti di Valtellina del 1549 questa giornata, dedicata alla memoria di Sant'Andrea apostolo, era considerata festiva, per cui non vi si poteva svolgere alcuna attività giudiziaria né costringere alcun contratto (art. 131: “che non si renda ragione, et che non si facciano esecutioni de contratti, o distratti, ne li quali si richiede il decreto del Giudice, overo del Consule”).

Giorno di mercato a Chiuro, a Fusine ed a Chiavenna. Annota, infatti, Giuseppe Romegialli, nella sua “Storia della Valtellina” (1834): “È fiera in Bormio li 12, 23, 24 ottobre. In Chiavenna il 1, 2, 3 dicembre. In Delebio li 16, 17, 19 ottobre. In Tirano li 10, 11, 12 di detto mese. Vi è mercato a Sondrio ogni sabbato. A Bormio il 18 ottobre: a Berbenno il 19 marzo: a Chiuro dal 30 novembre al 3 dicembre: a Chiavenna li 19 marzo, e il 3 ottobre ed il 30 novembre: alle Fusine il 10 agosto ed il 30 novembre: a Grosio il 19 marzo: a Morbegno ogni sabbato: a Novate il 29 settembre: a Tirano alla Pentecoste per 3 giorni, e dal 28 al 31 ottobre: e finalmente in valle S. Giacomo li 25 giugno.”

Amleto Del Giorgio, nel bel libro "Samolaco ieri e oggi" (Chiavenna, 1965), descrive in questi termini la vita contadina fra fine novembre ed inizi di dicembre nella Samolaco di un tempo:

“A fine novembre e in dicembre fino alle feste natalizie era un gran lavorare sui boschi: in basso si 'scopava la foglia', ossia si raccoglieva lo strato di fogliame di recente caduto dagli alberi con i primi freddi della stagione e si portava nelle stalle come strame per far 'letto' alle mucche e quindi letame per i prati e i campi. Erano le donne, particolarmente, a portar giù per aspri sentieri i grandi "ràas" (campacci) pesanti perché il fogliame vi era pressato al massimo.

Contemporaneamente ragazzi e adulti salivano fino a mezza costa a raccogliere legna secca da ardere, arrampicandosi magari su giganteschi castagni a tagliar rami secchi: tutta la legna per cucinare e scaldarsi era procurata così. Si portava la scure e la corda per legare il fascio e poi giù, con il carico sulle spalle fino al paese.

Più in alto gruppi di boscaioli associati procedevano al taglio di boschi di faggio e betulla, ma questa, come legna pregiata, era tutta da vendere! E si lavorava così, praticamente, tutto l'inverno. Intanto si avvicinava il Natale. Alla novena della festa l'atmosfera si faceva festosa. Tutti partecipavano alla funzione serale: i confratelli, a gara, salivano a mettersi 'l'abito' (rosso o bianco-celeste a seconda della confraternita). E a un certo punto scoppiava il gran canto: – Beata viscera, quae portaverunt aeterni patris filium! -

Al che rispondevan i soprani e contralti delle donne: – Beata ubera, quae lactaverunt Christum Dominum! -

Ai ragazzi pareva di veder già, sopra il tabernacolo dell'altare, in una piccola gloria di angeli e raggi di luce dorata, la statuetta rosea e gentile di Gesù Bambino. Questa appariva alla messa di mezzanotte e scendeva, portata dal sacerdote, nella navata centrale della chiesa, già affollata e tutti quelli che potevano baciavano con grande devozione i piedi del divino Infante. Alla messa solenne, poi, l'estremità dei banchi verso tale navata era tutta riservata ai bambini che la gremivano all'inverosimile, in attesa di baciare il 'Bambino'. E molti, contrariamente alle raccomandazioni, invece che nei piedini poggianti su un cumulo di rosee nubi, lo baciavano sul pancino o addirittura tentavano, rizzandosi quanto possibile, di baciarlo sul viso divino!

La gioia dei ragazzi giungeva però al colmo a mezzogiorno, quando sulla tavola apparivano i 'pizzoccheri' o addirittura le 'micche' di pane e la carne di pollo o le salsicce delle prime 'maziglie', e le mele locali, piccole ma ben colorite e profumate, e le noci e l'uva appassita!”

Oggi si celebra la festa patronale di Chiuro. La seguente carrellata di leggende vuole essere un omaggio a questo paese ed al suo territorio.

Segni

del bene e segni del male, segni della loro perenne lotta: l’universo

immaginario delle leggende ne è pieno. I massi, in special modo

quelli erratici, che sembrano precipitati, in una remota epoca di sconvolgimenti

e lotte titaniche, nei luoghi più impensati, sono la sede elettiva

di questi segni.

Segni

del bene e segni del male, segni della loro perenne lotta: l’universo

immaginario delle leggende ne è pieno. I massi, in special modo

quelli erratici, che sembrano precipitati, in una remota epoca di sconvolgimenti

e lotte titaniche, nei luoghi più impensati, sono la sede elettiva

di questi segni.

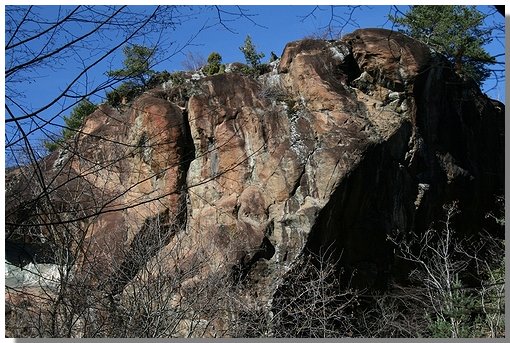

In Val Fontana se ne trova uno dei più famosi, il masso del diavolo,

o di S. Antonio, perché reca le impronte del maligno, che lo

voleva scaraventare verso valle, su Chiuro, e di S. Antonio, che lo

fermò con la sua mano potente e provvidente. Salendo a visitarlo,

in una lunga ma bella passeggiata che passa per Castionetto di Chiuro,

possiamo incontrare, prima della meta finale, numerosi altri segni della

lotta fra bene e male.

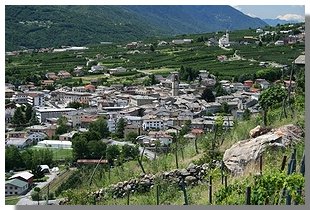

Punto di partenza, Chiuro, o meglio, la sua periferia orientale. Staccandoci

dalla ss. 38 al primo svincolo sulla sinistra dopo quello di S. Carlo

(per chi proceda in direzione di Tirano), raggiungiamo l’imbocco

della strada che sale verso Castionetto di Chiuro. Possiamo procede

con l’automobile, oppure, se abbiamo qualche ora a disposizione,

optare per una bella camminata che, nel periodo primaverile o autunnale,

riserverà scorci e suggestioni che ripagheranno ampiamente la

fatica affrontata.

Prima

di affrontare la salita, però, concediamoci un breve fuoriprogramma

ed imbocchiamo la via delle Coldane, che si stacca dalla strada principale

sulla destra e procede verso est. Dopo un breve tratto, giungeremo all’incontro

con via Fracia, che se ne stacca sulla sinistra, e sull’angolo

dell’incrocio scorgeremo una cappelletta. Guardiamo, ora, verso

destra, ai prati che, a quota 372 circa, delimitano a sud-ovest la strada.

A poca distanza dalla cappelletta, sul limite del prato, si trova il

luogo sotto il quale è sepolto il rudere dell’antica chiesetta

di Santa Marta. E’ questa, infatti, una zona investita più

volte dalle rovinose alluvioni del torrente di Val Fontana: racconta

chi si è trovato a lavorare questi prati che una volta è

capitato che il terreno si è quasi aperto sotto i piedi di un

malcapitato contadino, che si è ritrovato in una buca, per fortuna

illeso.

Prima

di affrontare la salita, però, concediamoci un breve fuoriprogramma

ed imbocchiamo la via delle Coldane, che si stacca dalla strada principale

sulla destra e procede verso est. Dopo un breve tratto, giungeremo all’incontro

con via Fracia, che se ne stacca sulla sinistra, e sull’angolo

dell’incrocio scorgeremo una cappelletta. Guardiamo, ora, verso

destra, ai prati che, a quota 372 circa, delimitano a sud-ovest la strada.

A poca distanza dalla cappelletta, sul limite del prato, si trova il

luogo sotto il quale è sepolto il rudere dell’antica chiesetta

di Santa Marta. E’ questa, infatti, una zona investita più

volte dalle rovinose alluvioni del torrente di Val Fontana: racconta

chi si è trovato a lavorare questi prati che una volta è

capitato che il terreno si è quasi aperto sotto i piedi di un

malcapitato contadino, che si è ritrovato in una buca, per fortuna

illeso.

La chiesetta di Santa Marta, di cui ormai non vi è più

traccia, risale almeno al XV secolo, ma cominciò ad essere minacciata

dal nuovo corso del torrente Fontana dopo l’alluvione del 1834,

per cui dovette essere abbandonata. Ciò che restava della chiesetta

crollò definitivamente il 26 gennaio 1913. Graziella Zoia, nel

numero del maggio 1950 della rivista Esperia (citato da Armida Bombardieri

in un numero nel giornalino di Chiuro) racconta una curiosa leggenda

legata alla terribile alluvione che colpì nel 1834 la zona di

Santa Marta, proprio il Sabato Santo, vigilia di Pasqua. L’alluvione

seppellì numerose abitazioni e, con esse, intere famiglie di

poveri contadini.

Diversi anni dopo un contadino, scavando il terreno per scoprire una

vena di acqua sorgiva, fece una scoperta che lo sconvolse tanto da incanutirgli,

di colpo, i capelli, che, da neri che erano, si fecero bianchi. Scavando,

infatti,  aveva trovato un vetro che, rimossa la terra intorno, si era

rivelato una finestra. La finestra di un’abitazione sepolta, che

permetteva di scorgere il suo interno: si trattava di una cucina, con

il focolare nel mezzo. Avvicinandosi

al vetro, poté scorgere, e fu questo che lo sconvolse, una donna,

con un mestolo in mano, conficcato nel paiolo della polenta, ed un uomo,

con una bimba sulle ginocchia, fissato nell’atto di imboccarla.

Vicino all’uomo stavano, infine, due bambini. Tutti immobili,

come impietriti, a formare un quadretto insieme patetico e macabro.

aveva trovato un vetro che, rimossa la terra intorno, si era

rivelato una finestra. La finestra di un’abitazione sepolta, che

permetteva di scorgere il suo interno: si trattava di una cucina, con

il focolare nel mezzo. Avvicinandosi

al vetro, poté scorgere, e fu questo che lo sconvolse, una donna,

con un mestolo in mano, conficcato nel paiolo della polenta, ed un uomo,

con una bimba sulle ginocchia, fissato nell’atto di imboccarla.

Vicino all’uomo stavano, infine, due bambini. Tutti immobili,

come impietriti, a formare un quadretto insieme patetico e macabro.

Il contadino, riavutosi dallo choc, chiamò altra gente, perché

vedesse quell’incredibile spettacolo. Molti si affollarono intorno

alla finestra, facendo a gara per vedere, finché uno, nella concitazione,

ne ruppe involontariamente il vetro. Le figure dall’altra parte

del vetro, di colpo, si dissolsero, come polvere dispersa dal vento.

Di polvere, infatti, si trattava, polvere che aveva conservato le sembianze

dei poveri corpi sorpresi dalla furia improvvisa dell’alluvione

e fissati nell’atto della morte, polvere che si era dispersa alla

pur lieve folata d’aria che era entrata nella cucina, per la prima

volta dopo tanti decenni. Qualcuno, forse, ricordò il “memento

quia pulvis es”, ricordati che sei polvere ed in polvere ritornerai,

che riecheggia nelle meste celebrazioni del mercoledì delle ceneri,

in apertura di Quaresima.

Bene: dopo aver tributato alle vittime della violenza degli elementi

l’omaggio di un ricordo, torniamo all’imbocco della strada

per Castionetto. Nel primo tratto della salita, sulla sinistra, troviamo

già un primo segno misterioso. Si tratta della casa rossa, nei

cui pressi di trovata un sasso che recava l’impronta di una mano

aperta: l’immaginazione popolare vi aveva scorto la mano di una

strega, la “man de la stria”, e, del resto, non è

lontano da qui, ad est, il tristemente famoso Dosso Bello (Dusbèl,

Dossum Bellum), ad

est della chiesa di San Bartolomeo, luogo di elezione per i terribili

sabba delle streghe che si diceva dimorassero nella valle della Maga,

o valle della Magàda.

Bene: dopo aver tributato alle vittime della violenza degli elementi

l’omaggio di un ricordo, torniamo all’imbocco della strada

per Castionetto. Nel primo tratto della salita, sulla sinistra, troviamo

già un primo segno misterioso. Si tratta della casa rossa, nei

cui pressi di trovata un sasso che recava l’impronta di una mano

aperta: l’immaginazione popolare vi aveva scorto la mano di una

strega, la “man de la stria”, e, del resto, non è

lontano da qui, ad est, il tristemente famoso Dosso Bello (Dusbèl,

Dossum Bellum), ad

est della chiesa di San Bartolomeo, luogo di elezione per i terribili

sabba delle streghe che si diceva dimorassero nella valle della Maga,

o valle della Magàda.

Proseguiamo a salire e, dopo un tornante sinistrorso, stacchiamoci dalla

strada principale imboccando una pista che, staccandosene sulla destra,

sale, con andamento piuttosto ripido, all’antica chiesa di San

Bartolomeo, a 499 metri. Un’antica leggenda narra che l’originario

progetto prevedeva che tale chiesa fosse costruita in un diverso luogo,

più in alto, ma, misteriosamente, il lavoro fatto durante il

giorno scompariva di notte, e veniva ritrovato, fatto ancor più

prodigioso, così come era stato fatto nel luogo dove poi sorse

la chiesa. Si scorse nel prodigio il chiaro segno della volontà

divina, e la chiesa fu eretta più a valle rispetto a quanto inizialmente

disposto.

La casa a fianco della chiesa fu, in origine, un monastero, poi abbandonato,

forse già nel basso Medio Evo. Anche al monastero è legata

una curiosa storiella, peraltro priva di fondamento storico: dicono

che, nel Cinquecento, vi fossero ospitati gli Umiliati e che questi

avrebbero cacciato a sassate nientemeno che l’illustre San Carlo

Borromeo, in visita a Castione di Chiuro, considerato nemico del loro

ordine.

La casa a fianco della chiesa fu, in origine, un monastero, poi abbandonato,

forse già nel basso Medio Evo. Anche al monastero è legata

una curiosa storiella, peraltro priva di fondamento storico: dicono

che, nel Cinquecento, vi fossero ospitati gli Umiliati e che questi

avrebbero cacciato a sassate nientemeno che l’illustre San Carlo

Borromeo, in visita a Castione di Chiuro, considerato nemico del loro

ordine.

La storiella ha un fondamento storico, legato alla soppressione del ramo maschile dell'ordine nel 1571. Ma cediamo la parola a Tarcisio Della Ferrera, che ci presenta con sobria e rara efficacia d'accenti il fascino di questi luoghi, nel suo contributo su Castionetto che si legge nel volume su Chiuro edito a cura della Biblioteca Comunale “Luigi Faccinelli” nel 1989: “Accanto alla chiesa, anzi unita sul lato destro, vediamo una grande costruzione che è stata fino a pochi decenni fa la casa canonica. Ora è di proprietà privata ed è stata recentemente restaurara ed abbellita. Passato il portico tra le due costruzioni, si accede a un bel cortiletto interno limitato, oltre che dalla chiesa stessa e dalla canonica, sugli altri due lati, da rustiche costruzioni che accentuano la vetustà degli edifici e danno il senso di un sereno angolo di riposo e di quiete.

La chiesa e le costruzioni attigue sono antichissime e la loro storia non è molto nota. Si è sempre ritenuto da  parte locale che il complesso fosse un monastero degli Umiliati, un ordine religioso approvato dal papa Innocenzo III nel 1201 e soppresso, nel ramo maschile, nel 1571 per sospetti atteggiamenti ereticali.

parte locale che il complesso fosse un monastero degli Umiliati, un ordine religioso approvato dal papa Innocenzo III nel 1201 e soppresso, nel ramo maschile, nel 1571 per sospetti atteggiamenti ereticali.

Recenti studi vogliono dimostrare che i religiosi qui presenti furono i Cluniacensi. Ma Umiliati o Cluniacensi che fossero, senza dubbio il complesso di Castionetto fu sede di monaci iquali sapevano certamente scegliere i luoghi belli, ameni e panoramici per i loro insediamenti.

Di sicuro hanno iniziato gli abitanti del luogo allacoltura della vite.

Per la gente anziana del paese, la chiesa è un luogo al quale sono legati tanti ricordi, lieti o tristi, della vita. Chi non ricorda, ad esempio, le belle e povere feste patronali di San Gaetano, San Bartolomeo e Santa Croce che si celebravano un tempo con solennità e totale partecipazione di popolo? La messa grande, con la presenza dei preti del vicinato, era cantata a tre voci dal Coro del paese. Nell'attesa delle funzioni il sagrato era rallegrato, in quelle belle giornate estive, da tanta gente che si assiepava attorno a qualche bancarella di dolciumi. I ragazzetti si rigiravano tra le mani al (une povere monetine prima di accostarsi a chiedere un gelato da 5, da 10 e da 20 centesimi. I più ricchi lo comperavano anche da mezza lira, un capitale per i ragazzi di allora!”

Proseguiamo, quindi, sulla strada che sale verso Castionetto, l’antica

Castione di Sopra (chiamata così per  distinguerla da Castione di Sotto, l’attuale Castione), fino a raggiungere la strada provinciale

panoramica dei Castelli, che prosegue, a destra, verso Teglio. Attraversata

la strada, siamo nel cuore del paese (m. 572). Risaliamolo,

seguendo le stradine che passano fra le case, in direzione della sua

parte alta, la contrada Maffìna (m. 660), un po’ isolata

rispetto al suo corpo principale. Per raggiungerla, dobbiamo percorrere

un tratto della strada che da Castionetto sale verso Dalico.

distinguerla da Castione di Sotto, l’attuale Castione), fino a raggiungere la strada provinciale

panoramica dei Castelli, che prosegue, a destra, verso Teglio. Attraversata

la strada, siamo nel cuore del paese (m. 572). Risaliamolo,

seguendo le stradine che passano fra le case, in direzione della sua

parte alta, la contrada Maffìna (m. 660), un po’ isolata

rispetto al suo corpo principale. Per raggiungerla, dobbiamo percorrere

un tratto della strada che da Castionetto sale verso Dalico.

Poco prima del nucleo di case della frazione, si trova, sulla destra,

una casa isolata e cadente, la Ca’ Musìn, che reca sulla

facciata il dipinto di una Madonna. A tale dipinto è legata una

curiosa leggenda, riportata nella raccolta del 1976 “Storie e

leggende dei nostri paesi”, della classe IV B della scuola elementare

di Chiuro, guidata dall’insegnante Armida Bombardieri. La Madonna

dipinta porta, sulla spalla, una grossa pietra, che orna la spilla che

ne ferma il vestito. Tale pietra balzava all’occhio di tutti quelli

che, passando di lì, si fermavano ad osservare il dipinto.

Una volta un uomo non seppe resistere alla curiosità, che pure

si vuole donna, e, approfittando dell’abbandono della casa, salì

sulla scala che portava al primo piano e si avvicinò al dipinto,

per vedere se la pietra preziosa fosse vera. Per essere sicuro che si

trattasse solo di un particolare dipinto, allungò la mano fino

a toccarla, e  subito cadde all’indietro a corpo morto: era stato

folgorato all’istante, forse punito per il gesto sacrilego, forse

colpito da qualche forza arcana. Da allora nessuno osò più

neppure avvicinarsi alla casa solitaria, che assunse la sinistra fama

di casa maledetta. Noi possiamo, però, avvicinarci senza eccessivi

timori: l’unico problema è che nel dipinto, deteriorato

dal tempo, il dettaglio della pietra non si distingue più.

subito cadde all’indietro a corpo morto: era stato

folgorato all’istante, forse punito per il gesto sacrilego, forse

colpito da qualche forza arcana. Da allora nessuno osò più

neppure avvicinarsi alla casa solitaria, che assunse la sinistra fama

di casa maledetta. Noi possiamo, però, avvicinarci senza eccessivi

timori: l’unico problema è che nel dipinto, deteriorato

dal tempo, il dettaglio della pietra non si distingue più.

Prima di continuare il cammino, cediamo di nuovo la parola a Tarcisio Della Ferrera, per conoscere qualcosa di più su Castionetto (vol. cit.): "La vita economica del paese era nel passato costituita quasi esclusivamente dall'agricoltura e dall'allevamento, integrata in leggera misura da qualche attività artigianale d'espansione ed interesse locali.

La povertà dell'ambiente, l'omogeneità della vita traspaiono evidenti anche dalle abitazioni di ogni contrada. Oggi il paese è tutto rinnovato e sono sorte dimore signorili e ville con qualche pretesa, ma un tempo le case erano tutte improntate ad un'architettura rurale senza nessuna concessione a ricercatezze stilistiche o a qualche aspetto decorativo; erano basate solo sull'essenziale: una povera cucina, una modesta cantina, due o tre piccole stanze con finestrelle semplici e senza imposte e, punto importante, una stalla e un fienile.

Castionetto non ha, come Chiuro e Ponte, dimore patrizie con portoni «stemmati», archi, torrette, colombaie, giardini di un certo pregio. Le poche case appartenute nel passato a famiglie doviziose erano, per i proprietari, delle residenze secondarie: erano le dimore di campagna, a volte lasciate in uso e abitazione agli stessi fattori, mezzadri e fittavoli: così erano le case che furono dei Quadrio Peranda, dei Foppoli, dei Guicciardi e dei Menatti. Su nessuna di queste però si notano stemmi gentilizi.

Castionetto non ha, come Chiuro e Ponte, dimore patrizie con portoni «stemmati», archi, torrette, colombaie, giardini di un certo pregio. Le poche case appartenute nel passato a famiglie doviziose erano, per i proprietari, delle residenze secondarie: erano le dimore di campagna, a volte lasciate in uso e abitazione agli stessi fattori, mezzadri e fittavoli: così erano le case che furono dei Quadrio Peranda, dei Foppoli, dei Guicciardi e dei Menatti. Su nessuna di queste però si notano stemmi gentilizi.

Queste dimore nel volgere degli anni sono passate in proprietà a famiglie contadine del luogo ed hanno subito notevoli ristrutturazioni tanto da alterarne il primitivo aspetto."

Continuiamo

il cammino, attraversando l’antica contrada Maffina, dove si respira

ancora un profumo d’antico; seguendo la strada per Dalico, troviamo

ben presto, sulla nostra sinistra, dopo un tornante sinistrorso, la torre di Castionetto (m. 689), riaperta nel maggio del 2003, dopo un

restauro. Si tratta delle più imponenti torri di Valtellina,

con la sua base di undici metri per lato: non sappiamo, però,

chi la costruì, né quando. Quel che è certo è

che fu ristrutturata da Stefano Quadrio, sul finire del Trecento.

Ma a noi importa più la leggenda della storia: nella torre, sembra,

prese, una volta, dimora un diavolo, dalle dimensioni impressionanti.

Ma, a dispetto della mole, si trattava di un diavolo pavido, che temeva

gli esseri  umani ed evitava, quindi, di farsi vedere. Nondimeno la voce

della sua presenza si sparse ed alcuni abitanti di Castione decisero

di salire alla torre per farlo sloggiare. Quanto vi entrarono, lo videro

che tentava di nascondersi al loro sguardo. Vistosi scoperto, il povero

diavolo fuggì fuori, con tale concitazione da sbattere il naso

contro uno spigolo della torre, provocando uno squarcio che era ancora

ben visibile prima del recentissimo restauro. Ma, fuori, si trovò

accerchiato, ed allora tornò dentro, inseguito da una fitta sassaiola.

Gli uomini, infatti, speravano di seppellirlo sotto una gragnola di

sassi, ma il diavolo si salvò perché riuscì a scavare

una galleria che sbucava più a valle. Sfruttandola, riuscì

a fuggire, e di lui non si seppe più nulla.

umani ed evitava, quindi, di farsi vedere. Nondimeno la voce

della sua presenza si sparse ed alcuni abitanti di Castione decisero

di salire alla torre per farlo sloggiare. Quanto vi entrarono, lo videro

che tentava di nascondersi al loro sguardo. Vistosi scoperto, il povero

diavolo fuggì fuori, con tale concitazione da sbattere il naso

contro uno spigolo della torre, provocando uno squarcio che era ancora

ben visibile prima del recentissimo restauro. Ma, fuori, si trovò

accerchiato, ed allora tornò dentro, inseguito da una fitta sassaiola.

Gli uomini, infatti, speravano di seppellirlo sotto una gragnola di

sassi, ma il diavolo si salvò perché riuscì a scavare

una galleria che sbucava più a valle. Sfruttandola, riuscì

a fuggire, e di lui non si seppe più nulla.

Prima di proseguire nel racconto della salita in Val Fontana, proponiamo una variante dell'itinerario Chiuro-Castionetto, variante che sfrutta l'antica mulattiera che, salendo lungo il fianco a ridosso dei roccioni della parte finale della valle, sbuca ai prati poco sotto Ca' Fancoli. Appena oltre il ponte sul torrente Val Fontana, all'imbocco della strada per Castionetto, possiamo notare, sulla sinistra, un grande spiazzo, dove è possibile parcheggiare l'automobile, nei pressi della bella passerella pedonale, coperta, in legno, che scavalca il torrente, poco a monte del ponte. Qui troviamo anche un  cartello che segnala il sentiero per Ca' Fancoli, data a mezzora. All'inizio, per la verità, di sentieri non se ne vedono. Nessun problema: seguiamo una traccia di pista che corre a ridosso del muraglione che fa da argine al torrente (siamo sul suo lato orientale, di destra, per chi sale) e si inoltra nella boscaglia.

cartello che segnala il sentiero per Ca' Fancoli, data a mezzora. All'inizio, per la verità, di sentieri non se ne vedono. Nessun problema: seguiamo una traccia di pista che corre a ridosso del muraglione che fa da argine al torrente (siamo sul suo lato orientale, di destra, per chi sale) e si inoltra nella boscaglia.

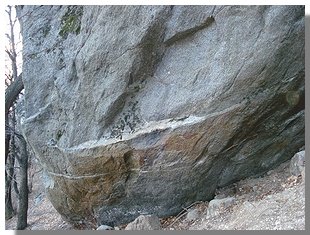

Dopo un breve tratto, il sentiero si fa evidente, e porta subito ad un bivio, al quale, invece di proseguire diritti, dobbiamo prendere a destra, salendo lungo una larga mulattiera protetta, sul lato sinistro, da corrimano in legno, nella fresca cornice di un bosco di castagni. In breve siamo ad un modesto poggio erboso, dove il bosco si apre un po' (regalando uno splendido scorcio sulla bassa Val Fontana) e dove si trova anche una panca in legno. Ebbene, torniamo indietro per un breve tratto, fino al punto nel quale il fondo della mulattiera è costituito da roccette affioranti, quasi scalinate. Osservando con attenzione, potremo riconoscere un paio di segni che sembrano prodotti da uno zoccolo bifido. Eccoci ad un nuovo luogo denso di leggenda: si tratterebbe, infatti, dei segni impressi sulla roccia dalle zampe del diavolo (incandescenti, com'è noto), messo in fuga dall'intervento della Vergine Maria e sprofondato da quale che parte nei cupi anfratti della bassa Val Fontana, là dove il torrente rumoreggia con furia selvaggia. Ed in effetti l'ameno poggio che si trova poco sopra le impronte del diavolo è in realtà la parte sommitale di un roccione che cade a precipizio con un salto verticale sul fondo della valle (attenzione, quindi, a non sporgersi!). Proseguendo sulla mulattiera, dopo tratto non lungo usciamo dal  bosco per intercettare una pista con fondo in erba la quale, a sua volta, si immette nella stradina asfaltata che porta a Ca' Fancoli.

bosco per intercettare una pista con fondo in erba la quale, a sua volta, si immette nella stradina asfaltata che porta a Ca' Fancoli.

Torniamo, ora, alla torre di Castionetto. Il nostro cammino in direzione della Val Fontana prosegue per un breve

tratto sulla strada Castionetto-Dalico: poco oltre il tornante destrorso

che si trova subito dopo la torre, lasciamo

per un attimo la strada, imboccando l’antica mulattiera per la

val Fontana, che se ne stacca sulla sinistra. Salendo per un bel tratto,

lastricato in grisc, troviamo, sulla destra, in località Dossello,

il rudere di una baita, sulla cui facciata è ancora visibile

un dipinto, datato 1819. Si tratta di un ex-voto, legato ad un miracolo

che accadde proprio in quell’anno.

Così lo racconta la signora Elsa Chiesa, classe 1932: dalla mulattiera

della Val Fontana scendevano due fratelli con la moglie di uno di loro,

che aspettava un bambino. La moglie guidava un bue, che, a sua volta,

trascinava la priàla, una specie di carretto su cui era caricata

della legna. Poco prima della casa dei fratelli, il bue, improvvisamente,

forse spaventato da qualcosa che aveva visto, si imbizzarrì,

rovesciando la priala e rovinando a terra a sua volta. Sotto il bue

rimase la povera donna, che fu data per morta dai due fratelli, disperati

per quanto era accaduto.

Invece, quando il bue si risollevò, la donna ne uscì miracolosamente

illesa: non solo, ma neppure il bambino ebbe alcun danno dal terribile

incidente occorso. Il miracolo determinò la conversione di uno

dei due fratelli, che era  ateo: insieme, decisero di ringraziare il

cielo con il dipinto che si può ancora osservare. Un segno del

bene, dunque, l’ultimo, prima del segno più grande, il

masso del diavolo o di S. Antonio, che si trova poco sotto il ponte

di Premelè, in Val Fontana. All’antica mulattiera per la

Val Fontana si è oggi, in buona parte, sovrapposta una pista,

che possiamo comodamente seguire per addentrarci sul fianco orientale

della valle, alla volta del ponte.

ateo: insieme, decisero di ringraziare il

cielo con il dipinto che si può ancora osservare. Un segno del

bene, dunque, l’ultimo, prima del segno più grande, il

masso del diavolo o di S. Antonio, che si trova poco sotto il ponte

di Premelè, in Val Fontana. All’antica mulattiera per la

Val Fontana si è oggi, in buona parte, sovrapposta una pista,

che possiamo comodamente seguire per addentrarci sul fianco orientale

della valle, alla volta del ponte.

Per imboccare la pista, però, dobbiamo tornare sulla strada per Dalico

e risalirla per un tratto: dopo due brevi tornantini, sinistrorso e

destrorso, incontriamo un nuovo tornante sinistrorso, che precede un

tratto più lungo di strada; al successivo tornante destrorso,

ecco la pista, che si stacca, sulla sinistra, dalla strada, sale per

un tratto, per poi scendere gradualmente, passando a monte delle baite

Gavinelli (m. 804). Poi al fondo sterrato si sostituisce quello in cemento

e, poco a monte del torrente, la pista riprende a salire, passando a

valle dei prati delle baite Carbonare (m. 901).

Raggiungiamo, così, un ponticello sul torrente di Val Fontana:

a questo ponte scende, dalla nostra sinistra, una pista che si stacca

dalla strada principale della Val Fontana (che corre sul lato opposto

della valle – occidentale – rispetto quello che stiamo percorrendo).

Noi, senza dirigerci al ponte, proseguiamo sulla pista, fino a giungere

in vista del ponte coperto di Premelè (m. 1046). Poco sotto il

ponte, sul letto del torrente, alla nostra sinistra, dovrebbe trovarsi

il masso del diavolo. Se chiediamo a Castionetto del masso, ci potremo

sentir rispondere: è  vicino al letto del fiume, sotto il ponte,

ma chissà poi se c’è ancora, dopo la tremenda alluvione

del 1987.

vicino al letto del fiume, sotto il ponte,

ma chissà poi se c’è ancora, dopo la tremenda alluvione

del 1987.

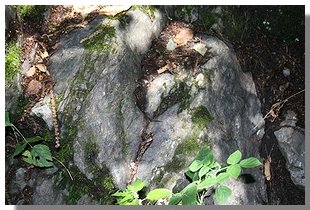

Sì, il masso c’è ancora: è riconoscibile

non solo per le sue dimensioni, che superano quelle dei massi vicini,

ma anche per l’impronta della mano del santo, sulla sua sommità.

Lo troviamo appena sopra la prima griglia in cemento che si trova a

valle del ponte, circa duecentocinquanta metri sotto. Per vedere l’impronta

della mano, però, dobbiamo salire, con tutta la dovuta cautela,

sulla griglia: da qui la distinguiamo nettamente.

Ma ecco la leggenda, così come si trova nella già citata

raccolta curata da Armida Bombardieri. Il diavolo, infuriato contro

gli abitanti di Castionetto perché erano eccessivamente devoti

e rispettosi della Legge divina, volle, una volta, distruggere il paese

scaraventadogli addosso un grande masso da Dalico. Il masso, però,

non scese diritto, ma deviò verso la val Fontana, e si fermò

sul fondo valle, in località Dusi. Qui si catapultò il

diavolo, per riprenderselo e tornare a scagliarlo su Castione. Ma, prima

che potesse mettere in atto il suo proposito malvagio, piombò

sul posto S. Antonio, dalla chiesetta che, più a monte, è

appunto dedicata a lui. Proprio mentre il diavolo stava per riprendersi

il masso, il santo vi si sdraiò sopra, e fermò il masso

con la sua mano. Il diavolo, allora, dovette darsi per vinto ed abbandonare

i suoi propositi di distruzione. Castionetto fu salva, e poté

continuare nella sua santa devozione.

Ci sono alcune varianti di questa leggenda. Secondo una prima variante,

S. Antonio fermò il masso non con la mano, ma con il ginocchio,

ed il profondo segno che vi è impresso è, appunto, quello

del suo ginocchio. Chi bacia  quel segno si propizia la benedizione e

l'aiuto del santo. Una seconda variante afferma che il santo fermò

il masso mettendovi sopra il piede. Un'ultima variante sostiene, invece,

che il segno sul masso è quello del dorso del diavolo, e vi restò

impresso quando questi se lo caricò dietro alle spalle.

quel segno si propizia la benedizione e

l'aiuto del santo. Una seconda variante afferma che il santo fermò

il masso mettendovi sopra il piede. Un'ultima variante sostiene, invece,

che il segno sul masso è quello del dorso del diavolo, e vi restò

impresso quando questi se lo caricò dietro alle spalle.

Comunque siano andate le cose, questa salita verso l’arcano e

la leggenda non può, quindi, che concludersi con una visita riconoscente

alla chiesetta di S. Antonio, nella località omonima: la si raggiunge

facilmente, proseguendo sulla strada principale della valle, che, proprio

in corrispondenza del ponte di Premelè, passa sul suo lato orientale. Una

salita da Chiuro a S. Antonio (m. 1208) comporta un dislivello di circa

900 metri, superabile in due ore e mezza di cammino. Se, però,

partiamo dalla strada per Dalico (la pista non è percorribile

con autoveicoli), il tempo si riduce ad un’ora circa.

Si celebra oggi anche la festa patronale di Samolaco. Anche al suggestivo paese all'imbocco della Valchiavenna si deve l'omaggio di una carrellata di leggende.

Avete presente la fiaba di Hänsel e Gretel, dei fratelli Grimm? Si tratta di una delle più chiare espressioni della venatura horror che caratterizza molta della produzione fiabesca. Su questo modello sono ricalcate almeno un paio di leggende in Valchiavenna.

Avete presente la fiaba di Hänsel e Gretel, dei fratelli Grimm? Si tratta di una delle più chiare espressioni della venatura horror che caratterizza molta della produzione fiabesca. Su questo modello sono ricalcate almeno un paio di leggende in Valchiavenna.

Quella del Pedoscìn, ambientata ad Uschione, sopra Chiavenna, racconta di un intrepido bambino imprigionato in una cassapanca da nonna e zia, streghe della peggior specie, che meditano di ingrassarlo ben bene, come un maialino, e poi di cucinarlo e mangiarselo. Per saggiare gli esiti della loro cura, le streghe gli chiedono, di tanto in tanto, di mettere fuori un ditino, con una frase ricorrente: “Pedoscin, Pedoscin, met fo ‘l tò didìn”. Pedoscin, però, è furbo e, al posto del dito lascia sporgere dal foro della cassapanca un bastoncino di legno. La nonna ci vede poco, lo tasta e commenta, sconsolata: “No, è ancora troppo magro”. Per un po’ l’espediente funziona, ma poi è la zia, insospettita, a controllare come procede la cura. E la zia ci vede bene, per cui non si fa ingannare dal bastoncino. Guarda dentro il foro e vede un bel volto paffutello. “E’ pronto, è pronto!”, commenta soddisfatta. Il bambino viene quindi tirato fuori dalla cassapanca per essere cucinato, ma, sveglio com’è, riesce ad evitare l’orribile fine. Ecco come vanno le cose. La zia scende a Chiavenna per prendere qualche erba che servirà a rendere più gustoso il pranzo, mentre la nonna cura il fuoco che serve a riscaldare l’acqua della caldaia nella quale il bambino dovrebbe essere bollito. La fiamma, però, non ne vuol sapere di prendere vigore: la legna è troppo verde, c’è più fumo che fuoco. Tenta, la vecchia strega, di attizzare il fuoco, ma con scarso successo. Ed allora, con il tono di chi si rivolge al più caro ed amato dei nipoti, si rivolge al Pedoscin,  chiedendogli aiuto: “Séffla dent in del föoc”, cioè “Soffia nel fuoco”.

chiedendogli aiuto: “Séffla dent in del föoc”, cioè “Soffia nel fuoco”.

Ecco l’occasione che il bambino aspetta. Con un candore che ben cela i suoi propositi, risponde: “Non sono capace, nonnina cara, fammi vedere tu come si fa”. “Oh, santo cielo, ma non ti hanno mai insegnato come si soffia in un fuoco?” replica la nonna un po’ stizzita, e si avvicina al fuoco che fa le bizze, chinandosi un po’ e prendendo fiato. Il Pedoscin approfitta dell’occasione propizia e, con uno scatto da lepre, balza alle sue spalle e la spinge dentro la caldaia. Quindi scappa a gambe levale, giù, per la mulattiera, a rotta di collo. Arrivato al Belvedere, il poggio dal quale si domina Chiavenna, alle baite del Scenc, incrocia la zia, che sta risalendo ad Uschione, convinta di trovarlo già in pentola; balza, allora, su un albero al limite del bosco, e le grida, con un tono di sfida: “Ho ucciso la nonna, ho ucciso la nonna!”. Allora la zia, usando i suoi poteri, si solleva da terra, per agguantarlo, ma il Pedoscin ha in mano un ramo, appuntito con il falcetto, e, appena la zia gli capita a tiro, la infilza proprio all’altezza del cuore, ponendo fine alla sua vita scellerata.

Vediamo, ora, la variante della fiaba a Samolaco, assai simile alla prima, come ci viene raccontata nel pregevolissimo volume Nü’n cuštümàva – Vocabolario dialettale di Samolaco, curato da Sergio Scuffi ed edito nel 2005 dall’Associazione Culturale Biblioteca di Samolaco e dall’Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e  Valchiavennasca. Anche qui il piccolo eroe è un ragazzino che incappa in tre perfide streghe, nonna, madre e figlia, non originarie di Samolaco (per dire “no” non usano il “brì”, ma il “minga”) ed abitano in una baita isolata in un luogo imprecisato dei monti di Samolaco. Catturato, viene rinchiuso in una cassapanca perché possa ingrassare ben bene e finire cucinato come pietanza principale in un orribile pasto. La trafila è sempre quella: di tanto in tanto la più vecchia gli chiede di mostrare un dito dal foro della cassapanca, ma invece del dito vien fuori uno stecchino di legno e quella, che ci vede poco, tastandolo lo trova sempre troppo magro. Alla fine, però, il ragazzo si stufa di starsene chiuso lì dentro, e decide di tentare il tutto per tutto: mostra il dito e la vecchia strega commenta, soddisfatta: “adesso è pronto!”

Valchiavennasca. Anche qui il piccolo eroe è un ragazzino che incappa in tre perfide streghe, nonna, madre e figlia, non originarie di Samolaco (per dire “no” non usano il “brì”, ma il “minga”) ed abitano in una baita isolata in un luogo imprecisato dei monti di Samolaco. Catturato, viene rinchiuso in una cassapanca perché possa ingrassare ben bene e finire cucinato come pietanza principale in un orribile pasto. La trafila è sempre quella: di tanto in tanto la più vecchia gli chiede di mostrare un dito dal foro della cassapanca, ma invece del dito vien fuori uno stecchino di legno e quella, che ci vede poco, tastandolo lo trova sempre troppo magro. Alla fine, però, il ragazzo si stufa di starsene chiuso lì dentro, e decide di tentare il tutto per tutto: mostra il dito e la vecchia strega commenta, soddisfatta: “adesso è pronto!”

La madre, ancor più soddisfatta, lo fa tirar fuori dalla cassapanca e dà le disposizioni per cucinare ben bene il poveretto: la nonna preparerà il paiolo grande e lo metterà sul fuoco, per far bollire l’acqua, mentre la figlia raccoglierà la legna per tenere sempre ben vivo il fuoco. Lei, infine, sistemerà le pecore e raccoglierà qualche cipolla e qualche verdura per insaporire il pasto. E così accade: madre e figlia escono dalla baita, mentre la nonna rimane per accendere il fuoco e preparare il paiolo con l’acqua. Vecchia com’è, però, fatica a tenere tutto sotto controllo da sola, ed allora, quando l’acqua già bolle, chiede al ragazzo di soffiare sul fuoco, perché rimanga ben vivo. “Non sono capace”, “Mi sum brì bóon”, dice però lui, che non è stupido. La vecchia ci casca in pieno, e replica: “Vieni, monellaccio, che ti faccio vedere come si fa”, “Scè, brütu móstru, ce te mósi mi cumè se fè”. Con il poco fiato che le è rimasto, si mette, quindi, a soffiare sul fuoco, per ravvivarlo; il ragazzo balza, allora, rapido come una lepre e le rovescia addosso tutta l’acqua bollente, uccidendola. Riempie, poi, di nuovo il paiolo, porta ad ebollizione l’acqua e ci mette dentro a cuocere la vecchia strega già morta.

In quel mentre rientra la figlia, che vede la scena e si mette a gridare. Ma il ragazzo non si lascia disorientare,  afferra una forbice e le taglia la lingua, così se ne starà per sempre zitta. Poi prepara la tavola e ci mette sopra la vecchia, che è ben cotta. Infine ruba tutti gli oggetti preziosi ed i soldi delle streghe e se ne scappa via. Solo allora rientra la madre che osserva, compiaciuta, la tavola già imbandita. Ha una fame da strega, e si avventa sulla pietanza, trovandola gustosa. La figlia si mette, allora, a farfugliare sillabe incomprensibili: “Mà….a, mà….a…e te, mà…a l’à…a”. Vorrebbe dire “Mangia, mangia che te mangia l’ava”, cioè “mangia, mangia, che mangi la nonna”, ma non ci riesce, perché è senza lingua. La madre, che ovviamente non capisce, le assesta due ceffoni, ordinandole perentoriamente di mangiare e tacere. E così accade: le due streghe, pian piano, si mangiano tutta la nonna. E il ragazzo? Tornato a casa, viene riaccolto a braccia aperte dai suoi. Quando gli chiedono conto del piccolo tesoro che ha con sé, racconta tutto, ma la sua famiglia non ne parla con nessuno. Delle due streghe, infine, non si sa più nulla: forse la figlia alla fine è riuscita a comunicare alla madre l’accaduto, o forse no. Probabilmente sono tornate al loro paese d’origine.

afferra una forbice e le taglia la lingua, così se ne starà per sempre zitta. Poi prepara la tavola e ci mette sopra la vecchia, che è ben cotta. Infine ruba tutti gli oggetti preziosi ed i soldi delle streghe e se ne scappa via. Solo allora rientra la madre che osserva, compiaciuta, la tavola già imbandita. Ha una fame da strega, e si avventa sulla pietanza, trovandola gustosa. La figlia si mette, allora, a farfugliare sillabe incomprensibili: “Mà….a, mà….a…e te, mà…a l’à…a”. Vorrebbe dire “Mangia, mangia che te mangia l’ava”, cioè “mangia, mangia, che mangi la nonna”, ma non ci riesce, perché è senza lingua. La madre, che ovviamente non capisce, le assesta due ceffoni, ordinandole perentoriamente di mangiare e tacere. E così accade: le due streghe, pian piano, si mangiano tutta la nonna. E il ragazzo? Tornato a casa, viene riaccolto a braccia aperte dai suoi. Quando gli chiedono conto del piccolo tesoro che ha con sé, racconta tutto, ma la sua famiglia non ne parla con nessuno. Delle due streghe, infine, non si sa più nulla: forse la figlia alla fine è riuscita a comunicare alla madre l’accaduto, o forse no. Probabilmente sono tornate al loro paese d’origine.

Accanto alle streghe venute da fuori in quel di Samolaco dobbiamo, però, anche menzionare le streghe di Samolaco migrate in altri luoghi, come quelle che si diceva (lo racconta Maria Battistessa, classe 1892, in un'intervista a Maria Pantano, il 3 aprile 1977 - cfr. “... e al strii veran fö cura l'é nocc - Ricerca sulle leggende di Valtellina e Valchiavenna”, dattiloscritto, Biblioteca della Valchiavenna, Chiavenna, febbraio 1980, leggenda n. 146) si fossero stanziate in valle di Scaravella (Val Bodengo), presso il paesino di Bedolina. Nessuno, per la verità, le aveva mai davvero viste, ma la convinzione che ci fossero davvero e la paura erano grandi, per cui non ci si attardava mai sul sentiero che passa nei pressi di tale valle. Ad una di queste streghe si attribuiva il potere di scatenare le tempeste con pochi gesti magici.

Infine, a Samolaco ci sono anche streghe che vi sono nate e che vi restano. Come quella della valle della Bolgadrégna, sopra Nogaredo, frazione fra S. Pietro ed Era. Ci racconta la sua storia Pierina del Giorgio, di S. Pietro (citato da “Nü’n  cuštümàva – Vocabolario dialettale di Samolaco”, a cura di Sergio Scuffi, edito nel 2005 dall’Associazione Culturale Biblioteca di Samolaco e dall’Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca): “Adèss vöoc’ cüntáff sü una sc’tória. Sül sentée de Pièza Cavrée, un póo dópu al Mótt de Mugnína, al gh’éva sü un gran sass gròss, péna sόor al sentée, e i disévan ce ‘l gh’éva sü dedré una sc’tría, ma brüta e catíva… e ‘l na cumbináva üna par sóort, e sc’ta póara sgéent i évan própi štüff. Un bèl dí al gh’è vügnűű in ment, par fágala a quíj de Šcinόon e Nugaré, da vughè sgió ‘l sass sgió in dála Bulgadrégna, par sc’tupácc’ l’aqua par piű fágala rivè sgió. E inόra al sass… al se brutáva brí: l’á ciapée ‘na béla cadéna, al l’á lighée e pö la gh’á dècc, l’á tirée fin ce l’á pudüü ma ‘l sass al s’è brí muvűű. E inόra cus’ála büu da fè: la tirée indré la só cadéna e ‘l ghe rasc’tée sü la níza, dála cadéna. E quaiverüün i vöran brí cre, però se i váan sü a vedé, la gh’è amò sü inciöö.”

cuštümàva – Vocabolario dialettale di Samolaco”, a cura di Sergio Scuffi, edito nel 2005 dall’Associazione Culturale Biblioteca di Samolaco e dall’Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca): “Adèss vöoc’ cüntáff sü una sc’tória. Sül sentée de Pièza Cavrée, un póo dópu al Mótt de Mugnína, al gh’éva sü un gran sass gròss, péna sόor al sentée, e i disévan ce ‘l gh’éva sü dedré una sc’tría, ma brüta e catíva… e ‘l na cumbináva üna par sóort, e sc’ta póara sgéent i évan própi štüff. Un bèl dí al gh’è vügnűű in ment, par fágala a quíj de Šcinόon e Nugaré, da vughè sgió ‘l sass sgió in dála Bulgadrégna, par sc’tupácc’ l’aqua par piű fágala rivè sgió. E inόra al sass… al se brutáva brí: l’á ciapée ‘na béla cadéna, al l’á lighée e pö la gh’á dècc, l’á tirée fin ce l’á pudüü ma ‘l sass al s’è brí muvűű. E inόra cus’ála büu da fè: la tirée indré la só cadéna e ‘l ghe rasc’tée sü la níza, dála cadéna. E quaiverüün i vöran brí cre, però se i váan sü a vedé, la gh’è amò sü inciöö.”

Sfuggito qualche dettaglio? Ecco, ad ogni buon conto, la traduzione in dialetto fiorentino: “Adesso voglio raccontarvi una storia. Sul sentiero di Piazza Caprara, un po’ dopo il Mot de Mugnina, c’era un grande masso, appena sopra il sentiero, e dicevano che dietro viveva una strega, ma brutta e cattiva…e ne combinava di tutti i colori, e quella povera gente era proprio stanca. Un bel giorno le è venuto in mente, per fargliela a quelli di Schenone e Nogaredo, di far rotolare quel masso giù nella Bolgadrégna, per fermare l’acqua e non farla più arrivare giù. E allora il masso… non si muoveva: ha preso una bella catena, lo ha legato e poi ci ha dato dentro, ha tirato finché ha potuto, ma il masso non s’è mosso. E allora che ha dovuto fare? Ha tolto via la sua catena e sul masso è  rimasta l’impronta della catena. E qualcuno non vorrà crederci, però se salgono a vedere, c’è ancora oggi.” Infatti, andando a vedere, si possono osservare, sul grande masso, i segni, come una strisciata, della catena usata dalla strega.

rimasta l’impronta della catena. E qualcuno non vorrà crederci, però se salgono a vedere, c’è ancora oggi.” Infatti, andando a vedere, si possono osservare, sul grande masso, i segni, come una strisciata, della catena usata dalla strega.

Quel che la signora Pierina non dice, però, è qual mai fine abbia fatto la strega. Una fine misera, se è di lei che parla un’altra leggenda, quella della “sc’trìa dàla val”, cioè della strega di una non meglio specificata valle. Costei viveva sola ed era interamente dedita ad ordire trame ai danni del bestiame e dei contadini. Uno di loro, però, che la conosceva bene, non perdeva occasione per minacciarla: se non avesse smesso di fare del male ai cristiani, glie l’avrebbe fatta pagare salata. La strega, ovviamente, a smettere di fare del male non ci pensava neppure. Pensava, invece, di sbarazzarsi dell’incomodo contadino ed un bel giorno si decise a farlo, forse esaltata dal sabba della notte di San Giovanni (solstizio d’estate: si credeva che in questa notte, la più corta dell’anno, le streghe si dessero convegno per scatenarsi in un sabba e resistere alle forze della luce; si diceva, inoltre, che in quella notte i vermi entrassero nella frutta, guastandola). Quel giorno, dunque, attese che questi scendesse lungo un sentiero stretto ed esposto su un dirupo, con un campacc’ colmo di fieno falciato sul monte, e si trasformò in un rovo, mettendosi proprio nel mezzo del sentiero, per farlo cadere. Ma il contadino, che non era uno sprovveduto, con il falcetto fece a pezzi il rovo e lo gettò nel burrone, riprendendo tranquillo il suo cammino. Giunto a casa, sentì la campana suonare a morto: gli dissero che era morta la strega della valle, in modo orribile, era stata trovata in fondo ad un burrone, fatta a pezzi. Capì subito quel che era successo, ma non lo disse a nessuno. Sia come sia, pare che della strega si siano perse le tracce.

Il roccione è, invece, ancora lì. Poco sopra il roccione, presso la “capèla di cresc’tón”, sulla mulattiera per Piazza Caprara, si può osservare un masso di forma ovoidale, un po’ bitorzoluto, appoggiato su un masso più grande, in precario equilibrio, non si sa bene da quando e perché. Si tratta del “sàs da l’öof”, letteralmente “sasso  dell’uovo”. Tecnicamente, un masso alluvionale. Ma come fa ad essere finito lì, in posizione così rialzata rispetto al solco della valle, sul crinale del crestone? Un’altra è la spiegazione veritiera. Il masso è lì perché si tratta in realtà di un uovo depositato da un drago. Questo spiega la sua posizione: non può che essere stato calato lì dall’alto. Possiamo quindi toccare con mano il segno di un secondo ed ancor più profondo mistero, segno di un tempo remoto nel quale anche sulla Valchiavenna volavano i draghi. Forse si tratta del terribile drago della vicina Val Bregaglia, che assaliva e divorava i passanti, finché gli fecero ingoiare un carico intero di sale, provocando una tale sete da indurlo a bersi un lago intero, per poi scoppiare.

dell’uovo”. Tecnicamente, un masso alluvionale. Ma come fa ad essere finito lì, in posizione così rialzata rispetto al solco della valle, sul crinale del crestone? Un’altra è la spiegazione veritiera. Il masso è lì perché si tratta in realtà di un uovo depositato da un drago. Questo spiega la sua posizione: non può che essere stato calato lì dall’alto. Possiamo quindi toccare con mano il segno di un secondo ed ancor più profondo mistero, segno di un tempo remoto nel quale anche sulla Valchiavenna volavano i draghi. Forse si tratta del terribile drago della vicina Val Bregaglia, che assaliva e divorava i passanti, finché gli fecero ingoiare un carico intero di sale, provocando una tale sete da indurlo a bersi un lago intero, per poi scoppiare.

Forse, però, c’è di mezzo un altro pauroso animale, il “basalesc”, mezzo gallo e mezzo drago volante, temutissimo dai contadini, perché, si diceva, poteva incenerire una persona con il solo sguardo (ed in effetti, etimologicamente, “drago”, dal greco “drakon”, è l’animale che ti punta contro lo sguardo, che vede con sguardo acuto in lontananza). Si credeva anche che il basilisco nascesse dal centesimo uovo deposto da una gallina, più piccolo di quelli normali e senza tuorlo, o anche da un uovo deposto da un gallo. Se lo si trovava, lo si doveva gettare subito alle proprie spalle, e non ci si doveva girare per nessun motivo, neppure se si sentivano rumori raccapriccianti: in caso contrario, il mostro sarebbe uscito dall’uovo dischiuso, ed allora erano guai.

Lasciamo, ora, streghe e draghi per raccontare qualche altra storia, meno cupa. Ce n’è una che parla di fantasmi,  che però non sono fantasmi. A monte di Era, sul “Mot di S. Andrea” c’era un grande rudere, ormai ricoperto dai rovi, che un tempo, diceva la gente, doveva essere stato un palazzo di signori molto ricchi, che forse ci avevano nascosto una pentola di marenghi d’oro. Così, almeno, si diceva. Una volta passò di lì un tale, a notte fatta, e vide, fra le finestre del rudere, una luce. Terrorizzato, scese a rotta di collo in paese, raccontando di aver visto i fantasmi del rudere. Da quel giorno si diffuse la voca dei fantasmi del rudere. Passarono molti anni, poi un vecchio, preso da un gran febbrone, raccontò, farneticando, di essere stato più volte nel rudere, di notte, per cercare l’oro. Tutti capirono, allora, che non c’era di mezzo alcun fantasma. Morale della storia: come non è tutto oro quel che luccica, così non sono tutti fantasmi le luci che di notte si possono vedere nei luoghi più sinistri.

che però non sono fantasmi. A monte di Era, sul “Mot di S. Andrea” c’era un grande rudere, ormai ricoperto dai rovi, che un tempo, diceva la gente, doveva essere stato un palazzo di signori molto ricchi, che forse ci avevano nascosto una pentola di marenghi d’oro. Così, almeno, si diceva. Una volta passò di lì un tale, a notte fatta, e vide, fra le finestre del rudere, una luce. Terrorizzato, scese a rotta di collo in paese, raccontando di aver visto i fantasmi del rudere. Da quel giorno si diffuse la voca dei fantasmi del rudere. Passarono molti anni, poi un vecchio, preso da un gran febbrone, raccontò, farneticando, di essere stato più volte nel rudere, di notte, per cercare l’oro. Tutti capirono, allora, che non c’era di mezzo alcun fantasma. Morale della storia: come non è tutto oro quel che luccica, così non sono tutti fantasmi le luci che di notte si possono vedere nei luoghi più sinistri.

Ecco un’altra storia che ha una sua bella morale. Questa è assolutamente vera: ne fa menzione l’Inventario dei toponimi valtellinesi e valchiavennaschi - Territorio comunale di Samolaco, curato da Amleto Del Giorgio ed Andrea Paggi e pubblicato dalla Società storica valtellinese. Viveva, tanto e tanto tempo fa, sopra S. Pietro un vecchio che aveva raggiunto la veneranda età di 114 anni. Tutti lo conoscevano come “Pilàt”, ed il rudere che porta il suo nome c’è ancora, poco sopra Posmotta. Venne, un bel giorno, con tutta la solennità del caso, il Vescovo di Como in visita pastorale a S. Pietro e, saputo dell’incredibile longevità del Pilàt, chiese di poterlo incontrare. Salirono, allora, a dirglielo, convinti che avrebbe accolto l’invito come un grande onore: un vescovo è persona che non si incontra tutti i giorni! Il vecchio, però, non si scompose più di tanto: disse che sì, l’avrebbe incontrato ben volentieri, ma aggiunse che tutti e due avrebbero dovuto fare un po’ di sforzo: “C’incontreremo a metà strada: un po’ scendo io, un po’ salga lui!” Morale della storia: ad un vecchio carico d’anni non si deve meno rispetto che ad un vescovo (e forse ce ne sono anche altre: al lettore il compito di trovarle).

Nel volume di Amleto Del Giorgio intitolato "Samolaco, ieri e oggi" (Tipografia Mevio Washington e figlio, Sondrio, 1965, pg. 110) troviamo quest'altra leggenda, raccontata da un'anziana, che ci riporta a più foschi scenari. Si narra che una volta un giovane prese la strada che da Gordona scende a Samolaco. S'era fatto tardi, già imbruniva, quando attraversò su un ponte il torrente Boggia, nei pressi della profonda forra posta allo sbocco della  Val Bodengo. Il luogo godeva di fama sinistra, perché si credeva che qui si dessero convegno streghe e diavoli. Ma il giovane, che di tali storie non s'era mai curato, procedeva con passo spedito, pensando alle cose sue e non a quelle delle potenze oscure. Senonché... c'è sempre un senonché in queste storie. Senonché sentì salire, dalla voragine della cascata, non la solita aria frizzante prodotta dalla violenza delle acque, ma un'ariaccia strana, calda e maleodorante. Ne fu colpito e non seppe darsene ragione. Un brivido corse per la sua schiena, ed affettò il passo. Ben presto, però, avvertì, alle sue spalle, dei passi altrettanto rapidi. Non ebbe bisogno di voltarsi per avere la certezza di essere seguito, ed accelerò ancora. Il diavolo stesso lo seguiva, il diavolo sbucato fuori dalla forra della valle. Non ebbe il coraggio di guardarlo, ma sapeva che era lui. Ora correva, divorando a rapide falcate il sentiero, con il cuore che gli pulsava in gola. Giunse alla località del Caletto e si fermò un attimo, perché ora aveva la sensazione che nessuno più lo seguisse. Non sentiva più nulla, infatti, solo il cuore che non voleva saperne di arrestare la sua corsa impazzita. Riprese fiato, ansimando e piegandosi ad appoggiare le mani sulle ginocchia. Guardò con attenzione dietro di sé. Nulla. Nessuno. Tornò, dunque, a casa, sconvolto per lo spavento. Si mise a letto, perché non si reggeva più sulle gambe. Il giorno dopo si svegliò che stava peggio di prima, e la sera si sentiva ancora peggio. Poi lo prese una febbre, improvvisa e violenta. Morì, dopo pochi giorni, di febbre quartana. Il diavolo glie l'aveva attaccata. Quel diavolo che non aveva neppure potuto vedere in volto.

Val Bodengo. Il luogo godeva di fama sinistra, perché si credeva che qui si dessero convegno streghe e diavoli. Ma il giovane, che di tali storie non s'era mai curato, procedeva con passo spedito, pensando alle cose sue e non a quelle delle potenze oscure. Senonché... c'è sempre un senonché in queste storie. Senonché sentì salire, dalla voragine della cascata, non la solita aria frizzante prodotta dalla violenza delle acque, ma un'ariaccia strana, calda e maleodorante. Ne fu colpito e non seppe darsene ragione. Un brivido corse per la sua schiena, ed affettò il passo. Ben presto, però, avvertì, alle sue spalle, dei passi altrettanto rapidi. Non ebbe bisogno di voltarsi per avere la certezza di essere seguito, ed accelerò ancora. Il diavolo stesso lo seguiva, il diavolo sbucato fuori dalla forra della valle. Non ebbe il coraggio di guardarlo, ma sapeva che era lui. Ora correva, divorando a rapide falcate il sentiero, con il cuore che gli pulsava in gola. Giunse alla località del Caletto e si fermò un attimo, perché ora aveva la sensazione che nessuno più lo seguisse. Non sentiva più nulla, infatti, solo il cuore che non voleva saperne di arrestare la sua corsa impazzita. Riprese fiato, ansimando e piegandosi ad appoggiare le mani sulle ginocchia. Guardò con attenzione dietro di sé. Nulla. Nessuno. Tornò, dunque, a casa, sconvolto per lo spavento. Si mise a letto, perché non si reggeva più sulle gambe. Il giorno dopo si svegliò che stava peggio di prima, e la sera si sentiva ancora peggio. Poi lo prese una febbre, improvvisa e violenta. Morì, dopo pochi giorni, di febbre quartana. Il diavolo glie l'aveva attaccata. Quel diavolo che non aveva neppure potuto vedere in volto.

Cambiamo, ora, decisamente registro, con un tocco di sentimento. Sì, perché storie e leggende parlano spesso di paure, streghe, fantasmi, di rado, invece, di amore. La giovinezza è l’età dei sentimenti, ma anche dei dubbi, delle incertezze: quale sarà la persona giusta da amare, la persona con la quale intrecciare l’intera vita, condividendola passo a passo? Dove trovarla? Come riconoscerla? Il cuore ha un suo linguaggio, ma non sempre è chiaro. A chi o a che cosa affidarsi, allora? Al “filamóor”, cioè al maggiolino. Questo simpatico animaletto viene, infatti, chiamato così perché un’antichissima credenza afferma che quando un giovane lega alle sue zampine un piccolo filo e poi lo lascia libero, questi volerà in direzione della persona da amare. Morale della credenza: vai non dove ti porta il cuore, ma dove ti porta il filamóor.

Chiudiamo con un tocco di buonumore, riportando, dalla bella raccolta “C'era un volta, Vecchie storie e leggende di Valtellina e Valchiavenna”, ed. a cura del Comune di Prata Camportaccio, Sondrio, Bonazzi Grafica, dicembre 1994 (con contributi di diverse scuole della Provincia), il divertente racconto di Giuanìn combinaguai:

Chiudiamo con un tocco di buonumore, riportando, dalla bella raccolta “C'era un volta, Vecchie storie e leggende di Valtellina e Valchiavenna”, ed. a cura del Comune di Prata Camportaccio, Sondrio, Bonazzi Grafica, dicembre 1994 (con contributi di diverse scuole della Provincia), il divertente racconto di Giuanìn combinaguai:

"Abitava una volta in quel di Samolaco una povera vedova che aveva un figlio, Giovanni detto Giuanin, che combinava un sacco di guai. Una volta la mamma lo mandò al mercato a prendere gli aghi. Al ritorno Giuanin si fece dare un passaggio sul carro pieno di paglia da un parente. Per evitare di pungersi mise gli aghi nella paglia e non riuscì più a trovarli. La madre gli disse: "Figlio mio, dovevi metterli in sacchetto".

Qualche tempo dopo la mamma lo mandò di nuovo al mercato a prendere un maialino che aveva comprato. Giuanin, ricordandosi di quello che aveva detto la mamma per gli aghi, portò con sé un sacco mise il maialino. Quando arrivò a casa la bestia era mezza morta. madre gli disse: "ma Giuanin, al maialino dovevi mettere una corda al collo e farlo camminare dietro a te, non metterlo nel sacco!" Giuanin rimase male, in fondo lui aveva fatto quello che gli aveva detto la mamma la volta prima!

Dopo qualche tempo Giuanin venne mandato a prendere un sacco di farina al mulino. Prese una bella corda robusta e legò il sacco, poi partì di buon passo verso casa, tirandosi dietro il sacco. Strisciando sui sassi il sacco si ruppe e la farina rimase sulla strada. Quando la madre vide quel disastro esclamò: "Basta Giuanin! Non ne posso più di te! Prendi la porta di casa e vattene!"

E così fece Giuanin. Afferrò la porta di casa e, dopo vari tentativi la scardinò. Non l'avesse mai fatto! La povera donna cominciò a tirar dietro pentole, zoccoli e tutto quello che le capitava per le mani. Giuanin, che non era molto intelligente, cominciò a correre con la porta sulle spalle, finché arrivò al bosco.

Era così stanco che, dopo essere salito su un pino, vi si addormentò. Poco dopo alcuni ladroni si fermarono sotto di lui e cominciarono a spartirsi una pentola piena di monete d'oro. Il rumore fece svegliare Giuanin, a cui scappava la pipì. Per farla, mollò la porta, che cadde sulla testa dei lestofanti, stordendoli. Finito di fare la pipì, Giuanin scese dall'albero e vide la pentola. Ricordandosi che la mamma gli aveva tirato dietro una pentola pensò di farsi perdonare portandole quella pentola, bella nuova, piena di cose luccicanti.

Caricata sulle spalle la porta e afferrata la pentola tornò a casa della madre che al vederlo gli buttò le braccia al collo e festeggiò col figlio la pentola e tutte quelle monete d'oro."

Nel 1335 Como, e con essa Valtellina e Valchiavenna, vennero inglobate nella signoria milanese di Azzone Visconti. Una potenza di ben maggiore capacità militare si sostituiva, dunque, a quella del Vescovo di Como su Valtellina e Magnifica Terra della Contea di Bormio. Nel 1350 l’avvocato Ulrico di Matsch scese alla piana di Bormio attraverso il passo di S. Maria di Monastero e la via detta dell’Ombraglio (oggi Umbrail), percorrendo l’alta valle del Braulio e la valle della Forcola. Bormio si trovò, dunque, al centro di uno scontro per l’egemonia sull’alta valle dell’Adda e decise di allearsi con quelli che riteneva i più forti, cioè i Visconti. Ulrico, infatti, fu sconfitto ed i Visconti poterono rendere effettiva la propria signoria sul Bormiese. Una signoria che parve all’inizio gravosa e negatrice delle aspirazioni di  autonomia dei Bormini, i quali, dunque, approfittarono della sollevazione dei comuni guelfi valtellinesi del 1370 per ritornare ad essere libero comune.

autonomia dei Bormini, i quali, dunque, approfittarono della sollevazione dei comuni guelfi valtellinesi del 1370 per ritornare ad essere libero comune.

Ma la rivolta venne ben presto sedata e Galeazzo Visconti, deciso a riaffermare la propria signoria su Bormio, allestì una spedizione guidata dal capitano di ventura Giovanni Cane. Questi, invece di cercare di forzare le difese bormine alle torri di Serravalle, erette nella naturale strettoia al confine meridionale della contea con la Valtellina, le aggirò. Approfittò, infatti, dell’appoggio di Grosio e il giorno di Sant'Andrea, 30 novembre 1376, risalì l’intera Val Grosina, scendendo quindi per la Val Verva e la Val Viola, per piombare, infine, sulla piana di Bormio. Si narra che la corda della Bajona, storica campana di Bormio di quasi tre tonnellate, si spezzò mentre questa batteva i pesanti rintocchi per chiamare tutti alla difesa: era un segno del destino. Bormio fu messa a ferro e fuoco, ed il suo castello di S. Pietro smantellato. Furono anche distrutte, e mai più ricostruite, le difese di Serravalle. Era anche questo un segno dell’impossibilità di separare la storia della Magnifica Terra della Contea di Bormio da quella della Valtellina. A quell’epoca pare che Bormio contasse 5000 abitanti ed andasse fiera per le sue 32 torri. I Visconti riaffermarono, dunque, la loro signoria, ma, saggiamente, concessero a Bormio ampia autonomia, con un documento ricordato come il privilegio del 1377, la magna charta delle libertà bormiesi. Per questo i rapporti di Bormio con Milano furono, da allora, sempre buoni.

© 2003 - 2024 Massimo Dei Cas | Template design by Andreas Viklund | Best hosted at www.svenskadomaner.se

I PROVERBI SONO IN GRAN PARTE TRATTI DAI SEGUENTI TESTI:

Gaggi, Silvio, "Il volgar eloquio - dialetto malenco", Tipografia Bettini, Sondrio, 2011

Laura Valsecchi Pontiggia, “Proverbi di Valtellina e Valchiavenna”, Bissoni editore, Sondrio, 1969

Gabriele Antonioli, Remo Bracchi, "Dizionario etimologico grosino" (Sondrio, 1995, edito a cura della Biblioteca comunale di Grosio)

Dott. Omero Franceschi, prof.ssa Giuseppina Lombardini, "Costumi e proverbi valtellinesi", Ristampa per l'Archivio del Centro di Studi Alpini di Isolaccia Valdidentro, 2002

AA.VV. "A Cà Nossa ai le cünta inscì", a cura della Biblioteca Comunale di Montagna in Valtellina, Piccolo Vocabolario del dialetto di Montagna con detti, proverbi, filastrocche e preghiere di una volta (1993-1996)

Glicerio Longa, "Usi e Costumi del Bormiese”, ed. "Magnifica Terra", Sondrio, Soc. Tipo-litografica Valtellinese

"Parla 'me ta mànget - detti, proverbi e curiosità della tradizione comasca, lecchese e valtellinese", edito da La Provincia, 2003

Pier Antonio Castellani, “Cento proverbi, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 1996

Pier Antonio Castellani, “Cento nuovi proverbi, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 1999

Pier Antonio Castellani, “Cento altri, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 2000

Pier Antonio Castellani, "Detti e citazioni della Valdidentro", I Libri del Cervo, Sondrio, 2000

Luigi Godenzi e don Reto Crameri, "Proverbi, modi di dire, filastrocche raccolti a Poschiavo, in particolare nelle sue frazioni", con la collaborazione di alcune classi delle Scuole di Avviamento Pratico, Tip. Menghini, Poschiavo (CH), 1987

Lina Lombardini Rini, "Favole e racconti in dialetto di Valtellina", Edizioni Sandron, Palermo-Roma, 1926

Cici Bonazzi, “Detti, proverbi, filastrocche, modi di dire in dialetto tiranese”, ed. Museo Etnografico Tiranese, Tirano, 2000

Luisa Moraschinelli, "Dizionario del dialetto di Aprica", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2010

Tarcisio Della Ferrera, Leonardo Della Ferrera (a cura di), "Vocabolario dialettale di Chiuro e Castionetto", Comune di Chiuro ed

IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2008 (cfr. anche www.dialettochiuro.org)

Giovanni Giorgetta, Stefano Ghiggi (con profilo del dialetto di Remo Bracchi), "Vocabolario del Dialetto di Villa di Chiavenna", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2010

Luigi Berti, Elisa Branchi (con contributo di Remo Bracchi), "Dizionario tellino", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2003

Sergio Scuffi (a cura di), "Nü’n cuštümàva – Vocabolario dialettale di Samolaco", edito nel 2005 dall’Associazione Culturale Biblioteca di Samolaco e dall’Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca.

Giacomo Maurizio, "La Val Bargaia", II parte, in "Clavenna" (Bollettino della Società Storica Valchiavennasca), 1970

Gabriele Antonioli e Remo Bracchi, "Dizionario etimologico grosino", Sondrio, 1995, edito a cura della Biblioteca Comunale di Grosio.

Silvana Foppoli Carnevali, Dario Cossi ed altri, “Lingua e cultura del comune di Sondalo” (edito a cura della Biblioteca Comunale di Sondalo)

Serafino Vaninetti, "Sacco - Storia e origini dei personaggi e loro vicissitudini degli usi e costumi nell'Evo", Edizioni Museo Vanseraf Mulino del Dosso, Valgerola, 2003

Sito www.fraciscio.it, dedicato a Fraciscio

Sito www.prolocodipedesina.it, dedicato a Pedesina

Massara, Giuseppe Filippo, "Prodromo della flora valtellinese", Sondrio, Della Cagnoletta, 1834 (ristampa anastatica Arnaldo Forni Editore)

Massara, Giuseppe Filippo, "Prodromo della flora valtellinese", Sondrio, Della Cagnoletta, 1834 (ristampa anastatica Arnaldo Forni Editore)

Utilissima anche la consultazione di Massimiliano Gianotti, "Proverbi dialettali di Valtellina e Valchiavenna", Sondrio, 2001

PRINCIPALI TESTI CONSULTATI:

Laura Valsecchi Pontiggia, “Proverbi di Valtellina e Valchiavenna”, Bissoni editore, Sondrio, 1969

Gabriele Antonioli, Remo Bracchi, "Dizionario etimologico grosino" (Sondrio, 1995, edito a cura della Biblioteca comunale di Grosio)

Dott. Omero Franceschi, prof.ssa Giuseppina Lombardini, "Costumi e proverbi valtellinesi", Ristampa per l'Archivio del Centro di Studi Alpini di Isolaccia Valdidentro, 2002

Tullio Urangia Tazzoli, "La contea di Bormio – Vol. III – Le tradizioni popolari”,

Anonima Bolis Bergamo, 1935;

AA.VV. "A Cà Nossa ai le cünta inscì", a cura della Biblioteca Comunale di Montagna in Valtellina, Piccolo Vocabolario del dialetto di Montagna con detti, proverbi, filastrocche e preghiere di una volta (1993-1996);

Giuseppina Lombardini, “Leggende e tradizioni valtellinesi”, Sondrio, ed. Mevio Washington, 1925;

Lina Rini Lombardini, “In Valtellina - Colori di leggende e tradizioni”, Sondrio, Ramponi, 1950;

Glicerio Longa, "Usi e Costumi del Bormiese”, ed. "Magnifica Terra", Sondrio, Soc. Tipo-litografica Valtellinese 1912, ristampa integrale nel 1967 a Bormio e II ristampa nel 1998 a Bormio a cura di Alpinia Editrice;

Glicerio Longa, "Vocabolario Bormino”, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1913;

Marcello Canclini “Raccolta di tradizioni popolari di Bormio, Valdisotto, Valfurva, Valdidentro e Livigno – Il ciclo della vita – La nascita e l'infanzia” (Centro Studi Storici Alta Valtellina, 2000);

Marcello Canclini “Raccolta di tradizioni popolari di Bormio, Valdisotto, Valfurva, Valdidentro e Livigno – Il ciclo della vita – Fidanzamento e matrimonio” (Centro Studi Storici Alta Valtellina, 2004);

Luigi De Bernardi, "Almanacco valtellinese e valchiavennasco", II, Sondrio, 1991;

Giuseppe Napoleone Besta, "Bozzetti Valtellinesi", Bonazzi, Tirano, 1878;

Ercole Bassi, “La Valtellina (Provincia di Sondrio) ”, Milano, Tipografia degli Operai, 1890;

"Ardenno- Strade e contrade", a cura della cooperativa "L'Involt" di Sondrio;

"Castione - Un paese di Valtellina", edito a cura della Biblioteca Comunale di Castione, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Sondrio;

don Domenico Songini, “Storie di Traona – terra buona”, vol. II, Bettini Sondrio, 2004;

don Domenico Songini, “Storia e... storie di Traona – terra buona”, vol. I, Bettini Sondrio, 2001;

Scuola primaria di Sirta: calendari 1986 e 1991 (a cura dell'insegnante Liberale Libera);

Luisa Moraschinelli, “Uita d'Abriga cüntada an dal so dialet (agn '40)”;

Giovanni Bianchini e Remo Bracchi, "“Dizionario etimologico dei dialetti della Val di Tartano”, Fondazione Pro Valtellina, IDEVV, 2003;

Rosa Gusmeroli, "Le mie care Selve";

Cirillo Ruffoni, "Ai confini del cielo - la mia infanzia a Gerola", Tipografia Bettini, Sondrio, 2003;

Cirillo Ruffoni, "Chi va e chi resta - Romanzo storico ambientato in bassa Valtellina nel secolo XV", Tipografia Bettini, Sondrio, 2000;

Cirillo Ruffoni, "In nomine Domini - Vita e memorie di un comune della Valtellina nel Trecento", Tipografia Bettini, Sondrio, 1998;

Mario Songini (Diga), "La Val Masino e la sua gente - storia, cronaca e altro", Comune di Val Masino, 2006;

Tarcisio Della Ferrera, "Una volta", Edizione Pro-Loco Comune di Chiuro, 1982;

"Parla 'me ta mànget - detti, proverbi e curiosità della tradizione comasca, lecchese e valtellinese", edito da La Provincia, 2003;

Massimiliano Gianotti, "Proverbi dialettali di Valtellina e Valchiavenna", Sondrio, 2001;

Associazione Archivio della Memoria di Ponte in Valtellina, "La memoria della cura, la cura della memoria", Alpinia editrice, 2007;

Luisa Moraschinelli, "Come si viveva nei paesi di Valtellina negli anni '40 - l'Aprica", Alpinia editrice, 2000;

Aurelio Benetti, Dario Benetti, Angelo Dell'Oca, Diego Zoia, "Uomini delle Alpi - Contadini e pastori in Valtellina", Jaca Book, 1982;

Patrizio Del Nero, “Albaredo e la via di San Marco – Storia di una comunità alpina”, Editour, 2001;

Amleto Del Giorgio, "Samolaco ieri e oggi", Chiavenna, 1965;

Ines Busnarda Luzzi, "Case di sassi", II, L'officina del Libro, Sondrio, 1994;

aa.vv. “Mondo popolare in Lombardia – Sondrio e il suo territorio” (Silvana editoriale, 1995)

Pierantonio Castellani, “Cento proverbi, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 1996

Pierantonio Castellani, “Cento nuovi proverbi, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 1999

Pierantonio Castellani, “Cento altri, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 2000

Cici Bonazzi, “Detti, proverbi, filastrocche, modi di dire in dialetto tiranese”, ed. Museo Etnografico Tiranese, Tirano, 2000

Luisa Moraschinelli, "Dizionario del dialetto di Aprica", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2010

Tarcisio Della Ferrera, Leonardo Della Ferrera (a cura di), "Vocabolario dialettale di Chiuro e Castionetto", Comune di Chiuro ed

IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2008 (cfr. anche www.dialettochiuro.org)

Giovanni Giorgetta, Stefano Ghiggi (con profilo del dialetto di Remo Bracchi), "Vocabolario del Dialetto di Villa di Chiavenna", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2010

Luigi Berti, Elisa Branchi (con contributo di Remo Bracchi), "Dizionario tellino", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2003

Pietro Ligari, “Ragionamenti d’agricoltura” (1752), Banca Popolare di Sondrio, Sondrio, 1988

Saveria Masa, “Libro dei miracoli della Madonna di Tirano”, edito a cura dell’Associazione Amici del Santuario della Beata Vergine di Tirano” (Società Storica Valtellinese, Sondrio, 2004)

Sergio Scuffi (a cura di), "Nü’n cuštümàva – Vocabolario dialettale di Samolaco", edito nel 2005 dall’Associazione Culturale Biblioteca di Samolaco e dall’Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca.

Giacomo Maurizio, "La Val Bargaia", II parte, in "Clavenna" (Bollettino della Società Storica Valchiavennasca), 1970

Gabriele Antonioli e Remo Bracchi, "Dizionario etimologico grosino", Sondrio, 1995, edito a cura della Biblioteca Comunale di Grosio.

Silvana Foppoli Carnevali, Dario Cossi ed altri, “Lingua e cultura del comune di Sondalo” (edito a cura della Biblioteca Comunale di Sondalo)

Serafino Vaninetti, "Sacco - Storia e origini dei personaggi e loro vicissitudini degli usi e costumi nell'Evo", Edizioni Museo Vanseraf Mulino del Dosso, Valgerola, 2003

Sito www.fraciscio.it, dedicato a Fraciscio

Sito www.prolocodipedesina.it, dedicato a Pedesina

Massara, Giuseppe Filippo, "Prodromo della flora valtellinese", Sondrio, Della Cagnoletta, 1834 (ristampa anastatica Arnaldo Forni Editore)

Galli Valerio, Bruno, "Materiali per la fauna dei vertebrati valtellinesi", Sondrio, stab. tipografico "Quadrio", 1890

La riproduzione della pagina o di sue parti è consentita previa indicazione della fonte e dell'autore

(Massimo Dei Cas, www.paesidivaltellina.it)