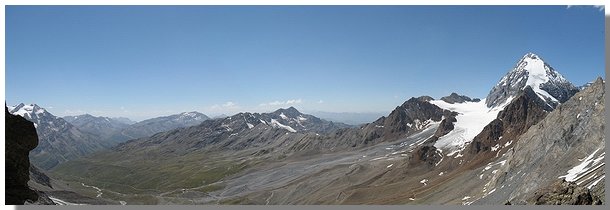

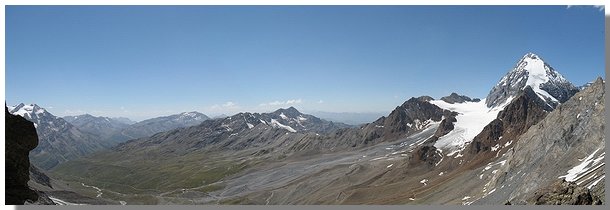

La terra ha i suoi confini. Un confine con il mare, le famose colonne d’Ercole, oltre le quali si estende l’ignoto, la sconfinata distesa dell’Oceano popolato da onde gigantesche, animali mostruosi, gorghi spaventosi. Un confine con il fuoco, l’abisso che si spalanca dai crateri dei Vulcani e che separa la regione superna da quella degli inferi. Un confine con il cielo, la superba vetta del Gran Zebrù, che si innalza maestosa sulla cresta di confine fra Valfurva ed Alto Adige. Un monte che, visto dalla Val Cedec (laterale della Valfurva) si distingue da ogni altro, per l’eleganza e la simmetria della sua forma conica. Il nome stesso rievoca il suo slancio verso il cielo: forse, deriva, infatti, da “super”, cioè “sopra”, ad indicare il suo innalzarsi al di sopra di ogni altra cima. La terra ha i suoi confini. Un confine con il mare, le famose colonne d’Ercole, oltre le quali si estende l’ignoto, la sconfinata distesa dell’Oceano popolato da onde gigantesche, animali mostruosi, gorghi spaventosi. Un confine con il fuoco, l’abisso che si spalanca dai crateri dei Vulcani e che separa la regione superna da quella degli inferi. Un confine con il cielo, la superba vetta del Gran Zebrù, che si innalza maestosa sulla cresta di confine fra Valfurva ed Alto Adige. Un monte che, visto dalla Val Cedec (laterale della Valfurva) si distingue da ogni altro, per l’eleganza e la simmetria della sua forma conica. Il nome stesso rievoca il suo slancio verso il cielo: forse, deriva, infatti, da “super”, cioè “sopra”, ad indicare il suo innalzarsi al di sopra di ogni altra cima.

Un monte che, in realtà, è una torre che si erge su un castello, un ponte gettato fra terra e cielo, dove abitano gli spiriti più nobili che hanno lasciato orme mortali sulle terre più diverse, là, sopra le nebbie labili del tempo, alle soglie del terso orizzonte che la morte non può raggiungere. Questo dice un’antichissima leggenda. E dice pure che il castellano al quale si inchinano gli spiriti eletti è un antico cavaliere, tanto sfortunato in vita quanto glorioso dopo la morte. Johannes Zebrusius è il suo nome mortale, Gran Zebrù, come il monte, il nome immortale. Egli è come re delle anime gloriose. Per questo la cima viene detta anche, con nome tedesco, Königspitze, cima del Re, appunto. Ecco per quali vie è giunto a conquistarsi questa sorte gloriosa.

A metà del secolo XII Johannes era feudatario della Gera d’Adda. Si innamorò di Armelinda, figlia di un castellano del Lario. Questa ricambiò il suo amore e gli promise eterna fedeltà, ma il padre si oppose fermamente ad esso, dichiarando che non avrebbe mai concesso al cavaliere la mano della fanciulla.  Per il dolore, ma anche nella speranza di superare la ferma opposizione del padre, mettendosi in buona luce ai suoi occhi, Johannes decise di partire per la Crociata in Terrasanta, dove rimase quattro anni. Combatté con valore per difendere la fede cristiana, poi venne il momento di tornare. Lo accompagnarono, sulla lunga via del ritorno, le migliori speranze: confidava nel tempo che è galantuomo, smussa gli angoli, addolcisce le asprezze, piega gli animi a più miti pensieri. Le sue speranze, però, furono bruciate, come i primi germogli alle gelate di primavera, quando seppe che non solo il padre non aveva cambiato idea, ma anche l’amata aveva tradito il giuramento di eterno amore, e si era data in sposa ad un castellano del milanese. Che ne era di tante dolci parole, di promesse suggellate con lacrime ardenti? Per il dolore, ma anche nella speranza di superare la ferma opposizione del padre, mettendosi in buona luce ai suoi occhi, Johannes decise di partire per la Crociata in Terrasanta, dove rimase quattro anni. Combatté con valore per difendere la fede cristiana, poi venne il momento di tornare. Lo accompagnarono, sulla lunga via del ritorno, le migliori speranze: confidava nel tempo che è galantuomo, smussa gli angoli, addolcisce le asprezze, piega gli animi a più miti pensieri. Le sue speranze, però, furono bruciate, come i primi germogli alle gelate di primavera, quando seppe che non solo il padre non aveva cambiato idea, ma anche l’amata aveva tradito il giuramento di eterno amore, e si era data in sposa ad un castellano del milanese. Che ne era di tante dolci parole, di promesse suggellate con lacrime ardenti?

L’animo del cavaliere fu come spezzato, come si spezza un ramo per un turbine improvviso, e cadde a terra, come una povera cosa morta. Non morì Johannes. Vagò cercando le terre più solitarie, e smise di vagare quando raggiunse la valle che gli parve più lontana dagli uomini e dalla loro malvagità. Era, quella, la Val Zebrù, e lì rimase trent’anni ed un giorno, vivendo nella solitudine e nelle preghiere. Si fece, infine, vecchio, sempre più vecchio. Non poteva, però, pensare di morire lasciando il proprio corpo in balia degli elementi e degli animali. Costruì, allora, un complesso congegno con tronchi di legno. Quando sentì giunta la sua ultima ora, si lasciò andare sui tronchi di quella triste macchina: il peso del suo corpo la mise in moto e fece calare sul moriente un enorme masso bianco, su cui era scritto “Joan(nes) Zebru(sius) a.d. MCCVII”.

Fu, quella, la sua tomba. La si vede ancora dalla Baita del Pastore, guardando verso il limite inferiore del ghiacciaio della Miniera. Lì rimase il corpo. L’anima volò, invece, per breve tratto, fino al Gran Zebrù, il monte che già nel nome celava la sua segreta natura: deriva forse, infatti, dalla radice celtica “se” (“spirito buono”), congiunta con “bru” (abbreviazioni di “brugh”, che significa “rocca”, “luogo fortificato”). La rocca degli spiriti buoni si spalancò all’arrivo della nobile anima, che aveva sopportato senza spirito di vendetta un destino così duro. Fu, quella, la sua tomba. La si vede ancora dalla Baita del Pastore, guardando verso il limite inferiore del ghiacciaio della Miniera. Lì rimase il corpo. L’anima volò, invece, per breve tratto, fino al Gran Zebrù, il monte che già nel nome celava la sua segreta natura: deriva forse, infatti, dalla radice celtica “se” (“spirito buono”), congiunta con “bru” (abbreviazioni di “brugh”, che significa “rocca”, “luogo fortificato”). La rocca degli spiriti buoni si spalancò all’arrivo della nobile anima, che aveva sopportato senza spirito di vendetta un destino così duro.

Nei pressi di quel luogo eletto si stende un secondo palazzo dove regnano armonia e pace. È il Cevedale, la dimora delle più nobili anime femminili, che vivono, beate, in un grande palazzo sotterraneo, tappezzato da tenero muschio e nascosto agli sguardi dalla perenne coltre di neve e ghiacci. Qualche volta, però, si mostrano agli occhi degli uomini dal cuore più puro, ed appaiono, per brevi istanti, nella luce abbagliante del ghiacciaio, con la veste candida ed i capelli ornati di fiori. Questa è la natura della regione dove la terra incontra il cielo e ne riceve la benedizione. Questo racconta la leggenda (riportata nella raccolta “Leggende in Alta Valtellina”, a cura di Maria Pietrogiovanna, Valfurva, 1998).

Cronache e storie raccontano, invece, cose diverse, meno eteree, più legate agli affanni ed ai dolori umani. Il nome tedesco del Gran Zebrù, innanzitutto, deriva da un grossolano errore dei topografi, che trascrissero, appunto, in Königspitze la denominazione tirolese di “cunìgglspizze”, che, in realtà, non ha niente a che fare con “könig”, re, ma con “könich”, cioè con i cunicoli delle miniere scavate sul suo versante altoatesino.

E qui si combatté la guerra, lunga, estenuante, di cui la cima fu spettatrice fra il 1815 ed il 1818, il primo conflitto mondiale, che vide contrapposti l’esercito italiano e quello austro-ungarico. Quest’ultimo controllava il crinale che, partendo dal Gran Zebrù e passando dalla cima di Solda, dal monte Cevedale, dal Palòn de la Mare e dal monte Vioz, arrivava alla punta S. Matteo, mentre le fortificazioni italiane si snodavano dalle cime dei Forni al Dosegù, passando dal Tresero e dalla punta Pedranzini. Ma anche nella triste tragedia della guerra accadde proprio qui una vicenda i cui contorni sembrano sfumare nella leggenda. Ecco come la racconta, in “Storie di guide, alpinisti e cacciatori” (edito dalla banca Popolare di Sondrio) Bruno Credaro: E qui si combatté la guerra, lunga, estenuante, di cui la cima fu spettatrice fra il 1815 ed il 1818, il primo conflitto mondiale, che vide contrapposti l’esercito italiano e quello austro-ungarico. Quest’ultimo controllava il crinale che, partendo dal Gran Zebrù e passando dalla cima di Solda, dal monte Cevedale, dal Palòn de la Mare e dal monte Vioz, arrivava alla punta S. Matteo, mentre le fortificazioni italiane si snodavano dalle cime dei Forni al Dosegù, passando dal Tresero e dalla punta Pedranzini. Ma anche nella triste tragedia della guerra accadde proprio qui una vicenda i cui contorni sembrano sfumare nella leggenda. Ecco come la racconta, in “Storie di guide, alpinisti e cacciatori” (edito dalla banca Popolare di Sondrio) Bruno Credaro:

"Quando al principio della guerra gli austriaci occuparono di sorpresa il passo dello Stelvio e lo Scorluzzo, i nostri alpini, per parare il colpo, dovettero conquistarsi posti di resistenza su quella lunga catena che, con quote sui 3500 metri, va dal Monte Cristallo alla Thurwieser, tutti monti che davano sulla valle Zebrù con pareti a picco di mille metri d'altezza…

A metà maggio del 1916 gli austriaci avevano occupato il Gran Zebrù, salendo dal non difficile pendio ghiacciato del fianco orientale. Dall'alto di quella vetta isolata a 3860 metri, dominavano un vastissimo orizzonte. A quell'impresa i nostri dovevano opporne una equivalente e cercare di issarsi sulla stessa cima a distanza minima: impresa disperata, perchè dal versante di val Zebrù la montagna s'innalzava con una paretaccia alta un migliaio di metri e di lì bisognava salire. La parete era solcata da un canalone ripidissimo, defilato però, almeno in alcuni tratti, al tiro dei nemici. Approfittando del tempo cattivo e della poca visibilità, gli alpini fissarono una corda sui primi trecento metri. Poi aspettarono il momento favorevole. Per l'azione erano stati scelti cinque: il sergente ente Giuseppe Tuana e i caporali maggiori Stefano Schivalocchi, Giuseppe Canalini, Nino Dell’Andrino e Severino Grenil; erano la punta di  diamante di quelle truppe fortissime. Poiché le difficoltà alpinistiche erano almeno pari a quelle militari e si univano formando un terribile binomio, quei valorosi furono lasciati liberi dal comando di scegliere il giorno, o meglio la notte, per l'azione. diamante di quelle truppe fortissime. Poiché le difficoltà alpinistiche erano almeno pari a quelle militari e si univano formando un terribile binomio, quei valorosi furono lasciati liberi dal comando di scegliere il giorno, o meglio la notte, per l'azione.

E così, quando le condizioni parvero meno avverse, una sera di giugno, appena l'oscurità fu quasi completa, partirono all'attacco, seguiti per i primi trecento metri di dislivello fin dove arrivava la corda fissa, da una squadra che portava materiali e munizioni: questi tornarono e i cinque si trovarono soli sulla grande parete. Incominciò allora la fase decisiva: una salita di settecento metri, già difficile in condizioni alpinistiche normali, che diventava snervante perchè si doveva compiere al buio, indovinando gli appigli, in parte su chiazze di neve gelata della quale, in quelle condizioni, non potevano giudicare l'inclinazione che risultava sempre fortissima; e tutto doveva essere fatto nel massimo silenzio. come nella fase di accostamento ai camosci e per ventura erano tutti cacciatori. Ma lassù non si trattava di camosci: erano canne di mitragliatrici, pronte a incominciare la loro canzone di morte al primo sospetto e sarebbero bastati un paio di razzi per svelare quei cinque ragni eroici che salivano su per il muraglione della König.

La grande padronanza dell'ambiente permetteva a loro di guadagnare rapidamente l'altezza e di  risolvere con una notevole autonomia le difficoltà; si bisbigliavano di tanto in tanto qualche suggerimento, ma guai se uno fosse stato meno bravo e coraggioso degli altri. risolvere con una notevole autonomia le difficoltà; si bisbigliavano di tanto in tanto qualche suggerimento, ma guai se uno fosse stato meno bravo e coraggioso degli altri.

Finalmente furono sulla cresta terminale, a meno di cento metri dal posto austriaco; si incastrarono nelle fessure della roccia, cercarono qualche risalto per metterci gli scarponi, scavarono il ghiaccio per crearsi ín qualche modo un riparo. E quando fu chiaro, sparando sulle sentinelle austriache, fecero sapere al nemico che ora sul Gran Zebrù c'erano anche loro.

Nel corso di poche notti ebbero un po’ di rifornimento; riuscirono ad impiantare in un angolo morto una piccola baracca e tirarono fin lassù anche in filo telefonico. Ma i telefoni intanto   lavoravano dalla parte opposta e un giorno dalle postazioni nemiche incominciò un duro bombardamento, concentrato su quel minuscolo posto della cresta; a tenerlo erano ancora ín cinque: uno fu ucciso, un paio feriti; ma í nemici non osarono attaccare e così quel punto altissimo fu tenuto fino alla vittoria. lavoravano dalla parte opposta e un giorno dalle postazioni nemiche incominciò un duro bombardamento, concentrato su quel minuscolo posto della cresta; a tenerlo erano ancora ín cinque: uno fu ucciso, un paio feriti; ma í nemici non osarono attaccare e così quel punto altissimo fu tenuto fino alla vittoria.

Ora sapete perché il Nino e il Trombinin, quando si incontrano, si abbracciano e si baciano e si guardano con un compiacimento estatico: come per persuadersi, ancora dopo tanti anni, che sono proprio usciti vivi da quella gloriosa e disperata impresa."

Cose che accadono ai confini della terra. Che non è affatto difficile raggiungere, con una splendida  escursione, partendo dal parcheggio del rifugio-albergo dei Forni (cui si sale in macchina, dopo 6 km, da Santa Caterina Valfurva). Presso il parcheggio parte una carrozzabile sterrata (la “strada da li pizzini”, chiusa al traffico privato) che, superato uno sbarramento artificiale, si dirige verso l’imbocco della Val Cedec, la quale confluisce, da nord, nella Valle dei Forni. Sul nome di questa splendida valle, una delle più belle delle Alpi valtellinesi, c’è da osservare che esso nasce da un’errata trascrizione del nome originale, “Cédè”: la pronuncia con la “c” finale, è, dunque, errata, anche se ormai è invalsa nell’uso e riportata dalle carte. Difficile è, poi, stabilire la sua origine: forse proviene da “ceda”, che significa siepe, recinto, luogo recintato. escursione, partendo dal parcheggio del rifugio-albergo dei Forni (cui si sale in macchina, dopo 6 km, da Santa Caterina Valfurva). Presso il parcheggio parte una carrozzabile sterrata (la “strada da li pizzini”, chiusa al traffico privato) che, superato uno sbarramento artificiale, si dirige verso l’imbocco della Val Cedec, la quale confluisce, da nord, nella Valle dei Forni. Sul nome di questa splendida valle, una delle più belle delle Alpi valtellinesi, c’è da osservare che esso nasce da un’errata trascrizione del nome originale, “Cédè”: la pronuncia con la “c” finale, è, dunque, errata, anche se ormai è invalsa nell’uso e riportata dalle carte. Difficile è, poi, stabilire la sua origine: forse proviene da “ceda”, che significa siepe, recinto, luogo recintato.

La pista oltrepassa una prima volta, da sinistra a destra, le irruenti acque del torrente Cedec, portandosi poi, con alcuni tornanti, alla malga dei Forni (m. 2318). Percorrendola, possiamo ammirare, alla nostra destra, lo splendido scenario dell’alta Valle dei Forni, ed in particolare il possente ghiacciaio del Forno, sovrastato dalla punta S. Matteo (m. 3684) e dal monte Vioz (m. 3645). Il ghiacciaio è uno dei più belli dell’arco alpino, ed è ancora imponente, nonostante, nell’arco degli ultimi 140 anni, si sia ritirato di oltre 2 km. Rappresenta, inoltre, un raro esempio, in territorio italiano, di ghiacciaio di tipo hymalaiano, in quanto la colata principale è alimentata da colate secondarie che provengono da altrettanti bacini nell’arco montuoso conosciuto come complesso delle Tredici Cime, dal monte Cevedale al pizzo Treséro.

Ignorando le deviazioni per il rifugio Branca, proseguiamo sulla pista che, volgendo a nord, ci porta al ponte della Girella (m. 2346), al quale le acque del torrente giungono dopo un percorso a zig-zag che giustifica il nome; oltre il ponte, la pista prosegue, con andamento irregolare, fino al rifugio, addentrandosi nella valle, nello splendido scenario dominato dal regolare cono della nostra cima, il Gran Zebrù (m. 3859). Giungiamo, così, facilmente al rifugio Pizzini-Frattòla (m. 2706), cui è annesso il bivacco Zeledria, sempre aperto. Qui possiamo concludere la prima parte dell’escursione, per affrontare la seconda il giorno successivo, oppure semplicemente sostare, riprendendo poi la marcia verso il rifugio Casati. Questa avviene proseguendo su una sterrata che si dirige verso la testata della valle, in direzione nord e poi nord-est. Un cartello segnala la deviazione, sulla sinistra, del sentiero (“troj del pass Zebrù”) che porta al passo dello Zebrù (m. 3028) e che permette di scendere nella valle omonima, raggiungendo la Baita del Pastore o traversando ai rifugi Bertarelli-V Alpini. Ignorando le deviazioni per il rifugio Branca, proseguiamo sulla pista che, volgendo a nord, ci porta al ponte della Girella (m. 2346), al quale le acque del torrente giungono dopo un percorso a zig-zag che giustifica il nome; oltre il ponte, la pista prosegue, con andamento irregolare, fino al rifugio, addentrandosi nella valle, nello splendido scenario dominato dal regolare cono della nostra cima, il Gran Zebrù (m. 3859). Giungiamo, così, facilmente al rifugio Pizzini-Frattòla (m. 2706), cui è annesso il bivacco Zeledria, sempre aperto. Qui possiamo concludere la prima parte dell’escursione, per affrontare la seconda il giorno successivo, oppure semplicemente sostare, riprendendo poi la marcia verso il rifugio Casati. Questa avviene proseguendo su una sterrata che si dirige verso la testata della valle, in direzione nord e poi nord-est. Un cartello segnala la deviazione, sulla sinistra, del sentiero (“troj del pass Zebrù”) che porta al passo dello Zebrù (m. 3028) e che permette di scendere nella valle omonima, raggiungendo la Baita del Pastore o traversando ai rifugi Bertarelli-V Alpini.

Ignorata la deviazione, proseguiamo su terreno morenico, con qualche saliscendi, guadando un ramo del torrente e passando a destra (cioè a valle) del primo laghetto di Cedec, in direzione della testata che chiude la valle, mentre alla nostra destra si fa sempre più ampia la visuale della vedretta di Cedec, che scende, verso nord-est, dall’arrotondata cima del monte Pasquale (m. 3553), a destra, e dal monte Cevedale, a sinistra (m. 3769). Passiamo, quindi, a destra dell’edificio della teleferica che serve il passo e superiamo, su un ponticello in legno, il torrente che esce dal secondo laghetto di Cedec, raggiungendo, così, il punto nel quale parte il sentiero che porta al passo di Cevedale con molte serpentine e qualche tratto ripido, sul versante di sfasciumi sotto il passo.

La salita è assai faticosa: la terra sembra far sentire tutta la sua forza attrattiva, come se volesse impedirci di accedere ai suoi ultimi confini. Ma, perseverando passo dopo passi, raggiungiamo l’ultimo traverso a destra che ci porta ai pochi tornanti prima del passo di Cevedale (m. 3266), al di là del quale, a breve distanza, si trova il grande edificio del rifugio Casati (m. 3254); alla sua sinistra, poco più in alto, l’edificio più piccolo del rifugio Guasti. Alla nostra sinistra (nord-ovest), ancora più maestosa, se possibile, la torre del Gran Zebrù, a destra della quale (a nord del rifugio) si riconosce facilmente l’arrotondata cima di Solda. Alla nostra destra (sud-est), il grande ghiacciaio che sale fino alla cima del monte Cevedale, classica meta che si raggiunge con relativa facilità dal rifugio Casati. Il confine della terra è là, a portata di mano. Degli alpinisti, però, novelli spiriti eletti fra i comuni mortali. Gli escursionisti si fermano, dopo circa 4 ore di cammino, alle sue soglie. La salita è assai faticosa: la terra sembra far sentire tutta la sua forza attrattiva, come se volesse impedirci di accedere ai suoi ultimi confini. Ma, perseverando passo dopo passi, raggiungiamo l’ultimo traverso a destra che ci porta ai pochi tornanti prima del passo di Cevedale (m. 3266), al di là del quale, a breve distanza, si trova il grande edificio del rifugio Casati (m. 3254); alla sua sinistra, poco più in alto, l’edificio più piccolo del rifugio Guasti. Alla nostra sinistra (nord-ovest), ancora più maestosa, se possibile, la torre del Gran Zebrù, a destra della quale (a nord del rifugio) si riconosce facilmente l’arrotondata cima di Solda. Alla nostra destra (sud-est), il grande ghiacciaio che sale fino alla cima del monte Cevedale, classica meta che si raggiunge con relativa facilità dal rifugio Casati. Il confine della terra è là, a portata di mano. Degli alpinisti, però, novelli spiriti eletti fra i comuni mortali. Gli escursionisti si fermano, dopo circa 4 ore di cammino, alle sue soglie.

Per saperne di più è utilissima la consultazione del libro L'Anima del Gran Zebrù tra misteri e alpinisti", una monografia storica e alpinistica dedicata al Gran Zebrù scritta dall'alpinista Davide Chiesa |

La terra ha i suoi confini. Un confine con il mare, le famose colonne d’Ercole, oltre le quali si estende l’ignoto, la sconfinata distesa dell’Oceano popolato da onde gigantesche, animali mostruosi, gorghi spaventosi. Un confine con il fuoco, l’abisso che si spalanca dai crateri dei Vulcani e che separa la regione superna da quella degli inferi. Un confine con il cielo, la superba vetta del Gran Zebrù, che si innalza maestosa sulla cresta di confine fra Valfurva ed Alto Adige. Un monte che, visto dalla Val Cedec (laterale della Valfurva) si distingue da ogni altro, per l’eleganza e la simmetria della sua forma conica. Il nome stesso rievoca il suo slancio verso il cielo: forse, deriva, infatti, da “super”, cioè “sopra”, ad indicare il suo innalzarsi al di sopra di ogni altra cima.

La terra ha i suoi confini. Un confine con il mare, le famose colonne d’Ercole, oltre le quali si estende l’ignoto, la sconfinata distesa dell’Oceano popolato da onde gigantesche, animali mostruosi, gorghi spaventosi. Un confine con il fuoco, l’abisso che si spalanca dai crateri dei Vulcani e che separa la regione superna da quella degli inferi. Un confine con il cielo, la superba vetta del Gran Zebrù, che si innalza maestosa sulla cresta di confine fra Valfurva ed Alto Adige. Un monte che, visto dalla Val Cedec (laterale della Valfurva) si distingue da ogni altro, per l’eleganza e la simmetria della sua forma conica. Il nome stesso rievoca il suo slancio verso il cielo: forse, deriva, infatti, da “super”, cioè “sopra”, ad indicare il suo innalzarsi al di sopra di ogni altra cima.  Per il dolore, ma anche nella speranza di superare la ferma opposizione del padre, mettendosi in buona luce ai suoi occhi, Johannes decise di partire per la Crociata in Terrasanta, dove rimase quattro anni. Combatté con valore per difendere la fede cristiana, poi venne il momento di tornare. Lo accompagnarono, sulla lunga via del ritorno, le migliori speranze: confidava nel tempo che è galantuomo, smussa gli angoli, addolcisce le asprezze, piega gli animi a più miti pensieri. Le sue speranze, però, furono bruciate, come i primi germogli alle gelate di primavera, quando seppe che non solo il padre non aveva cambiato idea, ma anche l’amata aveva tradito il giuramento di eterno amore, e si era data in sposa ad un castellano del milanese. Che ne era di tante dolci parole, di promesse suggellate con lacrime ardenti?

Per il dolore, ma anche nella speranza di superare la ferma opposizione del padre, mettendosi in buona luce ai suoi occhi, Johannes decise di partire per la Crociata in Terrasanta, dove rimase quattro anni. Combatté con valore per difendere la fede cristiana, poi venne il momento di tornare. Lo accompagnarono, sulla lunga via del ritorno, le migliori speranze: confidava nel tempo che è galantuomo, smussa gli angoli, addolcisce le asprezze, piega gli animi a più miti pensieri. Le sue speranze, però, furono bruciate, come i primi germogli alle gelate di primavera, quando seppe che non solo il padre non aveva cambiato idea, ma anche l’amata aveva tradito il giuramento di eterno amore, e si era data in sposa ad un castellano del milanese. Che ne era di tante dolci parole, di promesse suggellate con lacrime ardenti?  Fu, quella, la sua tomba. La si vede ancora dalla Baita del Pastore, guardando verso il limite inferiore del ghiacciaio della Miniera. Lì rimase il corpo. L’anima volò, invece, per breve tratto, fino al Gran Zebrù, il monte che già nel nome celava la sua segreta natura: deriva forse, infatti, dalla radice celtica “se” (“spirito buono”), congiunta con “bru” (abbreviazioni di “brugh”, che significa “rocca”, “luogo fortificato”). La rocca degli spiriti buoni si spalancò all’arrivo della nobile anima, che aveva sopportato senza spirito di vendetta un destino così duro.

Fu, quella, la sua tomba. La si vede ancora dalla Baita del Pastore, guardando verso il limite inferiore del ghiacciaio della Miniera. Lì rimase il corpo. L’anima volò, invece, per breve tratto, fino al Gran Zebrù, il monte che già nel nome celava la sua segreta natura: deriva forse, infatti, dalla radice celtica “se” (“spirito buono”), congiunta con “bru” (abbreviazioni di “brugh”, che significa “rocca”, “luogo fortificato”). La rocca degli spiriti buoni si spalancò all’arrivo della nobile anima, che aveva sopportato senza spirito di vendetta un destino così duro.  E qui si combatté la guerra, lunga, estenuante, di cui la cima fu spettatrice fra il 1815 ed il 1818, il primo conflitto mondiale, che vide contrapposti l’esercito italiano e quello austro-ungarico. Quest’ultimo controllava il crinale che, partendo dal Gran Zebrù e passando dalla cima di Solda, dal monte Cevedale, dal Palòn de la Mare e dal monte Vioz, arrivava alla punta S. Matteo, mentre le fortificazioni italiane si snodavano dalle cime dei Forni al Dosegù, passando dal Tresero e dalla punta Pedranzini. Ma anche nella triste tragedia della guerra accadde proprio qui una vicenda i cui contorni sembrano sfumare nella leggenda. Ecco come la racconta, in “Storie di guide, alpinisti e cacciatori” (edito dalla banca Popolare di Sondrio) Bruno Credaro:

E qui si combatté la guerra, lunga, estenuante, di cui la cima fu spettatrice fra il 1815 ed il 1818, il primo conflitto mondiale, che vide contrapposti l’esercito italiano e quello austro-ungarico. Quest’ultimo controllava il crinale che, partendo dal Gran Zebrù e passando dalla cima di Solda, dal monte Cevedale, dal Palòn de la Mare e dal monte Vioz, arrivava alla punta S. Matteo, mentre le fortificazioni italiane si snodavano dalle cime dei Forni al Dosegù, passando dal Tresero e dalla punta Pedranzini. Ma anche nella triste tragedia della guerra accadde proprio qui una vicenda i cui contorni sembrano sfumare nella leggenda. Ecco come la racconta, in “Storie di guide, alpinisti e cacciatori” (edito dalla banca Popolare di Sondrio) Bruno Credaro: diamante di quelle truppe fortissime. Poiché le difficoltà alpinistiche erano almeno pari a quelle militari e si univano formando un terribile binomio, quei valorosi furono lasciati liberi dal comando di scegliere il giorno, o meglio la notte, per l'azione.

diamante di quelle truppe fortissime. Poiché le difficoltà alpinistiche erano almeno pari a quelle militari e si univano formando un terribile binomio, quei valorosi furono lasciati liberi dal comando di scegliere il giorno, o meglio la notte, per l'azione.  risolvere con una notevole autonomia le difficoltà; si bisbigliavano di tanto in tanto qualche suggerimento, ma guai se uno fosse stato meno bravo e coraggioso degli altri.

risolvere con una notevole autonomia le difficoltà; si bisbigliavano di tanto in tanto qualche suggerimento, ma guai se uno fosse stato meno bravo e coraggioso degli altri. escursione

escursione Ignorando le deviazioni per il rifugio Branca, proseguiamo sulla pista che, volgendo a nord, ci porta al ponte della Girella (m. 2346), al quale le acque del torrente giungono dopo un percorso a zig-zag che giustifica il nome; oltre il ponte, la pista prosegue, con andamento irregolare, fino al rifugio, addentrandosi nella valle, nello splendido scenario dominato dal regolare cono della nostra cima, il Gran Zebrù (m. 3859). Giungiamo, così, facilmente al rifugio Pizzini-Frattòla (m. 2706), cui è annesso il bivacco Zeledria, sempre aperto. Qui possiamo concludere la prima parte dell’escursione, per affrontare la seconda il giorno successivo, oppure semplicemente sostare, riprendendo poi la marcia verso il rifugio Casati. Questa avviene proseguendo su una sterrata che si dirige verso la testata della valle, in direzione nord e poi nord-est. Un cartello segnala la deviazione, sulla sinistra, del sentiero (“troj del pass Zebrù”) che porta al passo dello Zebrù (m. 3028) e che permette di scendere nella valle omonima, raggiungendo la Baita del Pastore o traversando ai rifugi Bertarelli-V Alpini.

Ignorando le deviazioni per il rifugio Branca, proseguiamo sulla pista che, volgendo a nord, ci porta al ponte della Girella (m. 2346), al quale le acque del torrente giungono dopo un percorso a zig-zag che giustifica il nome; oltre il ponte, la pista prosegue, con andamento irregolare, fino al rifugio, addentrandosi nella valle, nello splendido scenario dominato dal regolare cono della nostra cima, il Gran Zebrù (m. 3859). Giungiamo, così, facilmente al rifugio Pizzini-Frattòla (m. 2706), cui è annesso il bivacco Zeledria, sempre aperto. Qui possiamo concludere la prima parte dell’escursione, per affrontare la seconda il giorno successivo, oppure semplicemente sostare, riprendendo poi la marcia verso il rifugio Casati. Questa avviene proseguendo su una sterrata che si dirige verso la testata della valle, in direzione nord e poi nord-est. Un cartello segnala la deviazione, sulla sinistra, del sentiero (“troj del pass Zebrù”) che porta al passo dello Zebrù (m. 3028) e che permette di scendere nella valle omonima, raggiungendo la Baita del Pastore o traversando ai rifugi Bertarelli-V Alpini.  La salita è assai faticosa: la terra sembra far sentire tutta la sua forza attrattiva, come se volesse impedirci di accedere ai suoi ultimi confini. Ma, perseverando passo dopo passi, raggiungiamo l’ultimo traverso a destra che ci porta ai pochi tornanti prima del passo di Cevedale (m. 3266), al di là del quale, a breve distanza, si trova il grande edificio del rifugio Casati (m. 3254); alla sua sinistra, poco più in alto, l’edificio più piccolo del rifugio Guasti. Alla nostra sinistra (nord-ovest), ancora più maestosa, se possibile, la torre del Gran Zebrù, a destra della quale (a nord del rifugio) si riconosce facilmente l’arrotondata cima di Solda. Alla nostra destra (sud-est), il grande ghiacciaio che sale fino alla cima del monte Cevedale, classica meta che si raggiunge con relativa facilità dal rifugio Casati. Il confine della terra è là, a portata di mano. Degli alpinisti, però, novelli spiriti eletti fra i comuni mortali. Gli escursionisti si fermano, dopo circa 4 ore di cammino, alle sue soglie.

La salita è assai faticosa: la terra sembra far sentire tutta la sua forza attrattiva, come se volesse impedirci di accedere ai suoi ultimi confini. Ma, perseverando passo dopo passi, raggiungiamo l’ultimo traverso a destra che ci porta ai pochi tornanti prima del passo di Cevedale (m. 3266), al di là del quale, a breve distanza, si trova il grande edificio del rifugio Casati (m. 3254); alla sua sinistra, poco più in alto, l’edificio più piccolo del rifugio Guasti. Alla nostra sinistra (nord-ovest), ancora più maestosa, se possibile, la torre del Gran Zebrù, a destra della quale (a nord del rifugio) si riconosce facilmente l’arrotondata cima di Solda. Alla nostra destra (sud-est), il grande ghiacciaio che sale fino alla cima del monte Cevedale, classica meta che si raggiunge con relativa facilità dal rifugio Casati. Il confine della terra è là, a portata di mano. Degli alpinisti, però, novelli spiriti eletti fra i comuni mortali. Gli escursionisti si fermano, dopo circa 4 ore di cammino, alle sue soglie.